データ活用やDXがどんどん解る用語集

電子署名

「電子署名」

データ活用やDX成功に必要な考え方を、各種キーワードの解説で理解できる用語解説集です。

今回は業務のペーパレス化を実現する際に考慮しなければいけないことが多い「電子署名」について解説をし、どうして必要なのか、また電子署名の活用で考慮すべきことは何かについて考えます。

電子署名とは

電子署名(でんししょめい)とは、電子データにおいて、紙の文書における署名や押印のような役割を果たすもののことです。

デジタルデータは内容の完全な複製や書き換えが容易にできます。この特徴は、高い利便性をもたらすと同時に、その文書が確かに原本であることや、誰が作成した文書であるのかの確認を困難にします。電子署名は、紙の書類における署名や捺印のような機能をデジタルデータにおいてにおいて実現することで、そのような問題を解決するために使われます。

ペーパレス化に取り組むとしたら

昨今、ITを活用することにより紙の書類による業務をなくすペーパレス化の取り組みが各社で進められるようになりました。コロナ禍以降のテレワーク化に伴い、ペーパレス化に取り組まざるを得なくなった方もおられると思います。

例えばあなたが、自社の業務がまだ紙の書類だらけで、そこからペーパレス化を推進する担当に任命されたなら何をするでしょうか。まず何かしらのデジタルツールを導入して、それを使ってもらうことに注力するのではないでしょうか。

例えば、Excelや電子メールを活用してもらってFAXは使わないようにするとか、kintoneなどのクラウドサービスを導入して、紙の書類で行っていたことをクラウド上の電子データで行えるようにするとか、既にある紙の書類も電子化してなくすために、スキャナやOCRソフトウェアを活用してみるなどの取り組みがまず進められることが多いと思います。

取り組みがうまく進んで、紙が前提の文化が変わってきたとします。その流れのまま完全にペーパレス化ができれば良いのですが多くの場合はそうではありません。みんなが紙をやめようと思うようになっても、なかなか無くせない厄介な紙の書類が残って困ることがあります。署名や捺印を必要とするような契約書などの書類です。

どうして署名や捺印が必要なのか

どうして署名や捺印が必要なのでしょうか。署名や捺印は、その文書を誰が作成したかを明らかにするため、あるいはその人が文書の内容に同意したことを明らかにする手段として利用されています。紙を媒体としてデータを記録保存する手段ではなく、別の機能を果たすために使われています。

紙そのものはスキャナで電子化できます。それならば、紙でのやり取りをそのまま電子化すれば一見、署名や捺印も含めて取り込めるように思えます。しかし、デジタルデータ上では印鑑は画像上の単なるデータに過ぎません。コピペをして他の書類に張り付けることや、印鑑を消去することや他の印鑑に差し替えること、あるいは文書の内容そのものを改ざんすることも容易にできてしまいます。

紙の書類でも改ざんや偽造は不可能ではありませんが容易ではありません。特に、証拠を残さずに改ざんすることは困難です。そのため、誰がいつどういう内容の文書を書いたか、誰が同意したかなどを明らかにして記録する目的においては、紙の書類は一定の信頼性が期待できる手段と言えます。このため、署名と捺印が適切になされている紙の書類があれば、法的にも有効な合意の証拠とすることができます。

つまり、紙の書類と署名捺印はなかなか優れた手段でもあり、安易に紙をなくそうと思うのではなく、うまくデジタルデータと使い分けることが良い結果を生む可能性すらあります。もしかすると、「なかなか無くせない厄介な紙の書類が残っている」状態は、紙とデジタルデータの良さが共存した優れた状況ですらあるかもしれません。

「電子署名」でペーパレスを

紙の書類にも良いところがあるのは解ったとしても、それでもペーパレス化が望まれる状況がなくなるわけではありません。例えば、リモートワークで働くことができる環境を整備したのに、会社に届いている請求書や契約書を受け取るため「だけ」に出社するとか、部長の印鑑をもらうため「だけ」に本社に出社するようなことは、ありがちな状況ではないでしょうか。あまり効率の良い状況とはいえません。

あるいはペーパレス化を本当に進めようとするのなら、署名や捺印の機能をデジタルデータだけで果たせるように何らかの手立てを講じなければいけないということです。そして、そのような機能を果たす手段こそが「電子署名」です。

デジタルデータに「署名」できる

印鑑を押すように、デジタルデータに「私が署名した」記録を残すことができます。

改ざんされていないことを確認できる

私が署名した時点から「文書の内容が変更されていない」ことが確認できます。

「いつ時点のものか」明らかにできること

いつ署名したのか、いつからあるデジタルデータなのかを、確認できることがあります。

後から否認できないこと

「そんな書面は知らない、私は同意した覚えがない」と言われて反論できないなら、契約を行う手段としてうまく機能しません。データが存在する以上、あなたはこの内容で同意をしたはずだ、と主張できる必要があります。

どうやって実現するのか

デジタルデータはオリジナルと同一のコピーを作成でき、変更も容易にできます。上記のような機能は、単に書面の内容をデジタルデータとして保持するだけでは実現できず、何らかの工夫が必要になります。様々な実現手段が考えられますが、公開鍵暗号技術を使った実現方法が基本的な仕組みとして知られています。

公開鍵暗号とは

公開鍵暗号は暗号鍵が、その人だけが持っておく「秘密鍵」と、みんなに公開する「公開鍵」のペアになっているところが特徴です。公開鍵暗号技術はとても幅広く活用されており、特に安全安心を実現する技術的基盤として必要不可欠な存在となっています。

データを暗号化する手段としては、鍵のペアを公開鍵で暗号化し、秘密鍵で復号化する使い方をしますが、電子署名で利用する場合にはこの鍵のペアを署名と確認の手段として用います。

公開鍵暗号による電子署名

電子署名を行う際には、署名をしたい「デジタルデータ」(のハッシュ値)をその人しか持っていない秘密鍵で暗号化(署名)します。秘密鍵を用いているのでその人にしかこの処理は実行できません。しかし、暗号化(署名)されたデータを「元に戻して確認する」処理は、みんなに公開されている「公開鍵」を使って誰でも行うことができます。

この仕組みで、「Aさんにしか署名できない」「誰にでもAさんが署名したデータだと確認できる」仕組みが実現でき、署名や捺印の基本的な機能が実現できました。さらにはこの仕組みで、署名した後にデジタルデータの内容が変更されていないことも検知できるので、署名後の改ざんも防ぐことができます。

実際にはいろいろな問題があって難しいですが

以上が公開鍵暗号技術を用いた電子署名の非常に簡単な説明になります。実際の電子署名システムでは、例えばAさんの公開鍵とされているものがニセモノではないとどうやって確認するかなど、様々な解決すべき課題がありそれぞれ工夫された仕組みが整備されています。また、公開鍵による実現方法は技術的に唯一の方法でもありません。今回は詳細な説明は行いませんが、電子署名とはWordの文書に印鑑の画像データを貼り付けるようなものとは全く違うもので、暗号技術などを用いた高度な技術です。

また、紙に署名と捺印をする仕組みに比べて、デジタルデータは改ざんなどが行いやすく紙に比べて信用ができるのか怪しいところもありましたが、署名と捺印は行おうと思えば偽造が不可能ではないことまで考えると、暗号技術を用いて理論的に安全性が確保された電子署名は適切に運用すれば、安全にビジネスを行う上でも紙の時代よりも高度な安全安心を実現できる手段とみなすこともできるはずです。

現実における「電子署名」

リモートワークやペーパレス化を進めるためにも、そもそもビジネスにおいて重要である契約に関する事務処理をデジタル化するためにも、電子署名が重要であることはイメージできたかと思います。

それでは自社でも電子署名を活用しよう、と思ったとして、公開鍵暗号の勉強をしてシステムを実装することにはなりません。既存の電子署名に関するアプリケーションやクラウドサービスを調べて、とりあえず使ってみようという話になるはずです。

電子署名が出来るソフトウェアを、皆さんは既に使っている

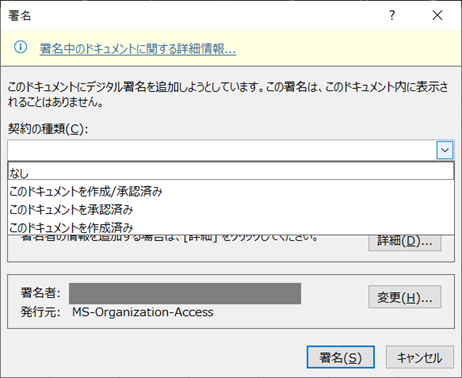

実は電子署名が出来るソフトウェア、皆さんは既に利用されています。ほとんどの人が使っているであろう「Microsoft Office」には電子署名の機能があり、Adobe ReaderなどAdobe社のPDF関係の製品にもPDFに電子署名に付与するなどの機能があります。例えば以下は、皆さんが普段使っているExcelで、Excelファイルに電子署名を追加しようとしたときのものです。

ここまで理解してきたことを思い出してみましょう。Wordに印鑑とか署名の画像ファイルを貼り付けるみたいものではなく、署名や捺印により「誰が作った文書か」「誰が合意/承認したのか」などを表明するところが本質でした。ですから、このドキュメントを「私が作成しました」「私が承認しました」「私が作成及び承認しました」ことを表明する(見えない)電子データを付加できる機能となっています。

各種クラウドサービスがある

電子署名が必要になる状況の多くは、契約書や注文書など組織間での文書のやり取りに関するものです。であるならば、インターネット経由でのやり取りになることが多くなります。そうなるとクラウドサービスの電子署名関連のサービスが利用しやすくなります。

現時点においても多数の電子署名サービスが提供されていますが、執筆時点においては、国内では弁護士ドットコム社が提供する「クラウドサイン」が良く利用されているサービスであり、世界的にはドキュサイン社が提供する「ドキュサイン」が広く利用されています。

しかし業務は電子署名を中心に回っているわけではない

これら各社の製品やサービスを調べて、自社ではどれを採用しようか考え、これを採用することにしました、今後はこのサービスを使ってください。基本的にはそのような流れで採用することになりますが、現場の業務は電子署名を中心に回っているわけではありませんから、実際にはもっと話は難しくなります。

このテキストの最初では、ペーパレス化に取り組む現場の苦闘の話から書き始めました。紙だらけの現場のみんながITを使うようにしたい、そしてようやくkintoneが現場でしっかり使われるようになったとします。そこに後から電子署名サービスの「何とかサイン」を中心のIT活用をやりなさいとか言われても混乱してしまいます。

まずそれぞれの現場には業務があり、それを踏まえたIT利活用が存在します。それら個別の事情を踏まえた上で電子署名サービスをどうするかを考える方が重要であることは多いはずです。また、各現場の業務の流れのどの局面で、どのような形で電子署名を入れ込むといい感じで便利になって導入効果が高いのかなども、業務を踏まえた上で電子署名の使い方を工夫すべきところでしょう。

そして契約書を取り扱うというのなら、取引先の組織の事情もそれぞれ異なります。A社とB社は採用している電子署名サービスが違うかもしれません。国や地域ごとに、あるいは業界ごとに標準的に利用される電子署名が異なっていてどうにもならないようなこともあるでしょう。

法的な規制対応など他の要請も考える必要がある(電子帳簿保存法など)

執筆している現在「電子帳簿保存法」にどう対応するかが世間で大きな話題になっています。これは、従来は紙での保存がほとんど義務付けられていた、お金関係の帳簿や書類を電子的に保存することを認める法律です。

ITがこれだけ進歩しているのに、どうして経理の人たちは紙ばっかりなのかと思った事はないでしょうか。それには法律の事情があり、電子データだけでの保存が難しく紙での保存を行わざるを得なかったためです。会社は税務署や会計監査に対して、お金関係をきちんと処理している証拠を残す必要があり、紙の書類に署名や捺印では不正が難しい一方、電子データはその辺ちょっと怪しいところがあったためです。

しかしこれからはデジタルの時代ということで新しく法律が整備され、今後は電子化をむしろ前提とし、「電子帳簿保存法」に定められた決まりを守っているなら、税務署的には電子データでの保存に切り替えても大丈夫ですよということになりました。

企業にとって、法律が関係することは税務署関連のことだけではありません。そうなると、経理部門はお金関係の対応で配慮が必要、マーケティング部は個人情報保護関係の法律への配慮が必要、製造部門や設計部門は製品の安全基準への対応が必要、と部署ごとに守らないといけない重要なことがそれぞれ出てくることになります。電子署名は当然これら各部署においても重要な役割を果たしているはずですが、それぞれの部署ですべきことは違ってくるはずです。

つなぐ」技術で活躍する電子署名

電子署名のクラウドサービスは沢山ある、部署ごとにITの事情が異なっていて利用しているクラウドサービスなども異なる。取引先ごとに違う電子署名サービスを使いたい場合もある。部署ごとに法的な対応などが必要なことがあり、当然にそれら事情は踏まえる必要がある。その上で業務の流れのどの部分で、電子署名を活用すれば大きな効果が出るのかを考える必要があります。

なかなか難しい状況に思えるかもしれません。しかも今や変化と不確実性の時代です。ビジネスが変わればITですべきこともどんどん変わってしまいます。これらにきちんと対応しようとしたら、高い開発能力のあるエンジニアにきめ細かくシステムを内製してもらう必要があり、自社では難しいと思えたかもしれません。

しかし、高いスキルのITエンジニアが居なくても、業務の現場が自らITを活用する形で、電子署名を含めたIT活用をうまく進める方法があります。「EAI」や「ETL」、「iPaaS」と呼ばれる、「DataSpider」や「HULFT Square」などの「つなぐ」技術です。これらを活用することで、様々な事情によく配慮して電子署名を活用したITをスムーズかつ効率的に実現することができます。

GUIだけで利用できる

通常のプログラミングのようにコードを書く必要がありません。GUI上でアイコンを配置し、設定をすることで多種多様なシステムやデータ、クラウドサービスへの連携処理を実現することができます。

「GUIで開発できる」ことは長所でもある

GUIだけでのノーコード開発は、本格的なプログラミングに対して簡易で妥協的な印象を受けるかもしれません。しかしながら、GUIだけで開発できることは「業務の現場の担当者が自分たち自身で主体的に取り組む」ことを可能にします。

ビジネスのことを一番良くわかっているのは現場の担当者です、その「一番わかっている人たち」が自分たち自身で、クラウドの導入や活用、データ活用や業務の自動化について、実現が必要なことをどんどん作りこめるのは、何かあるたびにエンジニアに説明してお願いしないと開発できない状況よりも、優れているとも言えます。

本格的処理を実装できる

「GUIだけで開発できる」ことを謳っている製品は沢山ありますが、そういう製品に簡易で悪い印象を持っている人も居られるかもしれません。

確かに簡単に使えることを謳うツールでは、「簡単に作れるが簡易なことしかできない」「本格的処理を実行しようとしたら処理できずに落ちてしまった」「業務を支えられるだけの高い信頼性や安定稼働能力がなくて大変なことになってしまった」というようなことは起こりがちです。

「DataSpider」や「HULFT Square」は、簡単に使うこともできますが本格的プログラミングと同等のレベルの処理の作りこみもでき、内部的にJavaに変換されて実行されるなど本格的プログラミングと同様の高い処理能力があり、長年にわたって企業ITを支えてきた実績もあります。「GUIだけ」の良さと、本格的能力を兼ね備えています。

iPaaSなので自社運用不要

DataSpiderなら自社管理下のシステムでしっかりと運用できます。クラウドサービス(iPaaS)のHULFT Squareなら、このような「つなぐ」技術そのもの自体もクラウドサービスとして自社運用不要で利用でき、自社での導入やシステム運用の手間がなく利用できます。

関係するキーワード(さらに理解するために)

- EAI

- -システム間をデータ連携して「つなぐ」考え方で、様々なデータやシステムを自在につなぐ手段です。IT利活用をうまく進める考え方として、クラウド時代になるずっと前から、活躍してきた考え方です。

- ETL

- -昨今盛んに取り組まれているデータ活用の取り組みでは、データの分析作業そのものではなく、オンプレミスからクラウドまで、あちこちに散在するデータを集めてくる作業や前処理が実作業の大半を占めます。そのような処理を効率的に実現する手段です。

- iPaaS

- -様々なクラウドを外部のシステムやデータと、GUI上での操作だけで「つなぐ」クラウドサービスのことをiPaaSと呼びます。

「iPaaS」や「つなぐ」技術に興味がありますか?

オンプレミスにあるITシステムからクラウドサービスまで、様々なデータやシステムを自在に連携し、IT利活用をうまく成功させる製品を実際に試してみてください。

「つなぐ」ツールの決定版、データ連携ソフトウェア「DataSpider」および、データ連携プラットフォーム「HULFT Square」

当社で開発販売しているデータ連携ツール「DataSpider」は長年の実績がある「つなぐ」ツールです。データ連携プラットフォーム「HULFT Square」はDataSpiderの技術を用いて開発された「つなぐ」クラウドサービスです。

通常のプログラミングのようにコードを書くこと無くGUIだけ(ノーコード)で開発できるので、自社のビジネスをよく理解している業務の現場が自ら活用に取り組めることも特徴です。

DataSpider / HULFT Squareの「つなぐ」技術を試してみてください:

簡易な連携ツールならば世の中に多くありますが、GUIだけで利用でき、プログラマではなくても十分に使える使いやすさをもちつつ、「高い開発生産性」「業務の基盤(プロフェッショナルユース)を担えるだけの本格的な性能」を備えています。

IT利活用の成功を妨げている「バラバラになったシステムやデータをつなぐ」問題をスムーズに解決することができます。無料体験版や、無償で実際使ってみることができるオンラインセミナーも開催しておりますので、ぜひ一度お試しいただけますと幸いです。

「HULFT Square」で貴社のビジネスが変えられるか「PoC」をしてみませんか:

貴社のビジネスで「つなぐ」がどう活用できるのか、データ連携を用いた課題解決の実現可能性や得られる効果検証を行ってみませんか?

- SaaSとのデータ連携を自動化したいが、その実現可能性を確認したい

- データ利活用に向けて進めたいがシステム連携に課題がある

- DXの実現に向けてデータ連携基盤の検討をしたい

用語集 コラム一覧

英数字・記号

- 2025年の崖

- 5G

- AI

- API【詳細版】

- API基盤・APIマネジメント【詳細版】

- BCP

- BI

- BPR

- CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)【詳細版】

- Chain-of-Thoughtプロンプティング【詳細版】

- ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)【詳細版】

- CRM

- CX

- D2C

- DBaaS

- DevOps

- DWH【詳細版】

- DX認定

- DX銘柄

- DXレポート

- EAI【詳細版】

- EDI

- EDINET【詳細版】

- ERP

- ETL【詳細版】

- Excel連携【詳細版】

- Few-shotプロンプティング / Few-shot Learning【詳細版】

- FIPS140【詳細版】

- FTP

- GDPR(EU一般データ保護規則)【詳細版】

- Generated Knowledgeプロンプティング(知識生成プロンプティング)【詳細版】

- GIGAスクール構想

- GUI

- IaaS【詳細版】

- IoT

- iPaaS【詳細版】

- MaaS

- MDM

- MFT(Managed File Transfer)【詳細版】

- MJ+(行政事務標準文字)【詳細版】

- NFT

- NoSQL【詳細版】

- OCR

- PaaS【詳細版】

- PCI DSS【詳細版】

- PoC

- REST API(Representational State Transfer API)【詳細版】

- RFID

- RPA

- SaaS(Software as a Service)【詳細版】

- SaaS連携【詳細版】

- SDGs

- Self-translateプロンプティング /「英語で考えてから日本語で答えてください」【詳細版】

- SFA

- SOC(System and Organization Controls)【詳細版】

- Society 5.0

- STEM教育

- The Flipped Interaction Pattern(解らないことがあったら聞いてください)【詳細版】

- UI

- UX

- VUCA

- Web3

- XaaS(SaaS、PaaS、IaaSなど)【詳細版】

- XML

- ZStandard(可逆データ圧縮アルゴリズム)【詳細版】

あ行

か行

- カーボンニュートラル

- 仮想化

- ガバメントクラウド【詳細版】

- 可用性

- 完全性

- 機械学習【詳細版】

- 基幹システム

- 機密性

- キャッシュレス決済

- 共通鍵暗号 / DES / AES(Advanced Encryption Standard)【詳細版】

- 業務自動化

- クラウド

- クラウド移行

- クラウドネイティブ【詳細版】

- クラウドファースト

- クラウド連携【詳細版】

- 検索拡張生成(RAG:Retrieval Augmented Generation)【詳細版】

- コンテキスト内学習(ICL: In-Context Learning)【詳細版】

- コンテナ【詳細版】

- コンテナオーケストレーション【詳細版】

さ行

- サーバレス(FaaS)【詳細版】

- サイロ化【詳細版】

- サブスクリプション

- サプライチェーンマネジメント

- シンギュラリティ

- シングルサインオン(SSO:Single Sign On)【詳細版】

- スケーラブル(スケールアップ/スケールダウン)【詳細版】

- スケールアウト

- スケールイン

- スマートシティ

- スマートファクトリー

- スモールスタート(small start)【詳細版】

- 生成AI(Generative AI)【詳細版】

- セルフサービスBI(ITのセルフサービス化)【詳細版】

- 疎結合【詳細版】

た行

- 大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)【詳細版】

- ディープラーニング

- データ移行

- データカタログ

- データ活用

- データガバナンス

- データ管理

- データサイエンティスト

- データドリブン

- データ分析

- データベース

- データマート

- データマイニング

- データモデリング

- データリネージ

- データレイク【詳細版】

- データ連携 / データ連携基盤【詳細版】

- デジタイゼーション

- デジタライゼーション

- デジタルツイン

- デジタルディスラプション

- デジタルトランスフォーメーション

- デッドロック/ deadlock【詳細版】

- テレワーク

- 転移学習(transfer learning)【詳細版】

- 電子決済

- 電子署名【詳細版】

な行

は行

- ハイブリッドクラウド

- バッチ処理

- 非構造化データ

- ビッグデータ

- ファイル連携【詳細版】

- ファインチューニング【詳細版】

- プライベートクラウド

- ブロックチェーン

- プロンプトテンプレート【詳細版】

- ベクトル化 / エンベディング(Embedding)【詳細版】

- ベクトルデータベース(Vector database)【詳細版】

ま行

や行

ら行

- リープフロッグ現象(leapfrogging)【詳細版】

- 量子コンピュータ

- ルート最適化ソリューション

- レガシーシステム / レガシー連携【詳細版】

- ローコード開発(Low-code development)【詳細版】

- ロールプレイプロンプティング / Role-Play Prompting【詳細版】

わ行

おすすめコンテンツ

まずは無料で「つなぐ」をご体験ください

DataSpider Servistaのデータ連携を、まずはお確かめください。30日間無料でお試しいただけます。

DataSpider Servistaの「つなぐ」を体験できる製品紹介・オンラインセミナーを開催しています。