【超実践】3カ月でできる「DXのファーストステップ」

「デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げる」

政府は2021年、こう宣言して鳴物入りでデジタル庁を創設した。ただ、国内で全社的にDXに取り組む企業の割合は、いまだ21.7%にとどまる(IPA「DX白書2021」)。

経済産業省が発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」が差し迫るなか、デジタル変革を進めるにあたって、何がボトルネックとなっているのか?

そのヒントを知るのが、データエンジニアリングカンパニーを標榜するセゾンテクノロジーだ。

自社開発のデータ連携ソリューション「HULFT」製品群(以下、HULFTシリーズ)を活用して40種類以上に及ぶSaaSを約3カ月でデータ連携し、独自のプラットフォームを構築。

そのノウハウをもとに、HULFTシリーズの提供だけでなく、企業のDX支援も手掛け始めている。

データドリブンな基盤を築き、社内に根付かせた実践者。そんな同社の取締役 事業推進管掌 石田誠司に、DX実現への道筋を聞いた。

DXを阻む“3つの壁”

──これだけDXの必要性が叫ばれながら、日本企業のDXは遅々として進んでいません。なぜでしょうか?

石田 “3つの壁”があるからだと考えています。

1つ目は“経営層の壁”です。

経営者がテクノロジーに明るくないがゆえに「うちのDXはどうなっている?」などと、他人事のように問いかけて、現場の担当者を困らせてしまうケースさえあります。

DXとは、デジタル化による業務効率化だけを指すのではありません。デジタル化によって生まれたデータを分析して、企業の構造変革や事業変革に活かすこと。つまり、“データを経営に活かす”ことです。

経営層が一般的なDXの定義は知っていても、何を目的にどう始めればいいか、自社の戦略に落とし込めていない。これではDXが進まないのも当然です。

──残る2つの壁は何でしょうか?

“組織の壁”と“人材の壁”です。

“組織の壁”については、データを共有して活用するという意識が育まれておらず、「なぜメリットもないのに、他部署にデータを渡さないといけないのか」と、非協力的な声を聞きます。

組織間だけでなく、企業間に生じる壁も問題です。

自社のデジタル化は進んだものの、取引先が対応できていない。その結果、アナログ側に合わせざるを得ず、従来の紙ベースでのやり取りになってしまうといったケースもあるんですね。

最後は“人材の壁”です。ITとビジネスの双方に精通し、戦略を立てられるデジタル人材が不足し、DXが進まないというものです。

ただ、そんな人材がいったい国内にどれほどいるでしょうか。システムまわりをベンダーに丸投げし、自社でデジタル人材を育ててこなかったツケが、今回きているとも言えます。

人材育成は一朝一夕にできるものではありません。デジタル人材への要求が高すぎるのも、DXを阻む要因だと感じています。

DX基盤づくりの4つのフェーズ

──企業のDXを支援しているセゾンテクノロジーも、自社のデータ基盤を構築し直したそうですね。

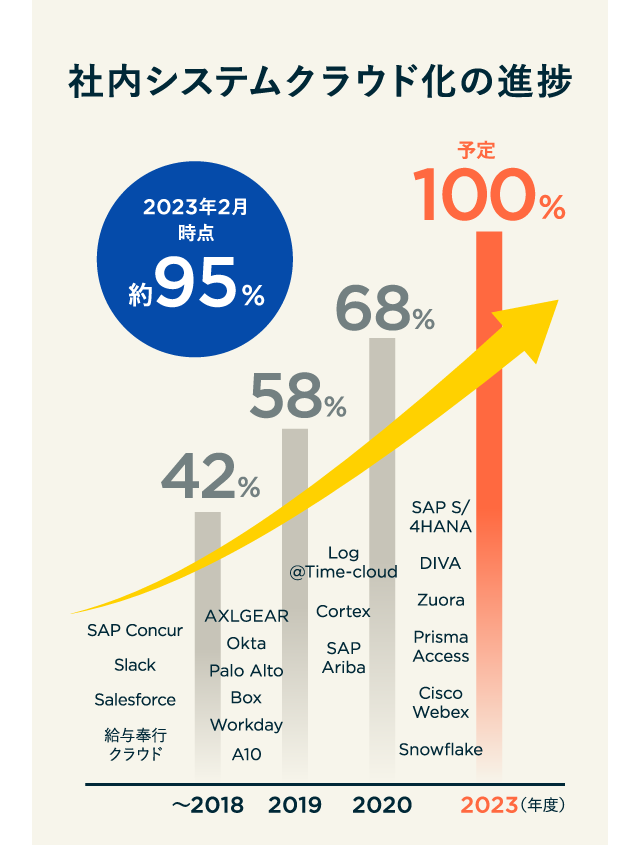

はい。2016年から既存のオンプレミス型システムの使用をやめ、クラウド化。つまりSaaSを活用する体制への移行を開始しました。

2023年2月時点では、社内システムの約95%がクラウドへの移行を完了しています。

プロジェクトのきっかけは、情報システム部門のスタッフから従来のオンプレミス型システム(※)では「もう面倒を見切れない」という声が上がってきたこと。

※自社でサーバーやシステムを保有し、自前で運用・管理すること

情報システムは、電子帳簿保存法や国際会計基準といった制度の変更や、個人情報保護などの法令遵守など、さまざまなルールに追従して絶えず改修し続けていく必要があります。

古くなっていくプログラムのメンテナンスはただでさえ大変なのに、それが頻発している状態でした。そこで、クラウド移行を決めたのです。

ところが、弊社は40種類以上のSaaS製品を導入しているため、今度はデータの一元管理が困難になってしまいました。

データをビジネスの変革に活かしていくには、バラバラに存在するデータを連携させる必要がある。

そこで2021年に、私たちが手掛けるHULFTシリーズを活用し、各所に点在するデータをつなげる「データドリブンプラットフォーム」(以下、DDP)構築のプロジェクトに踏み切ったのです。

──具体的にどのように進めたのでしょうか?

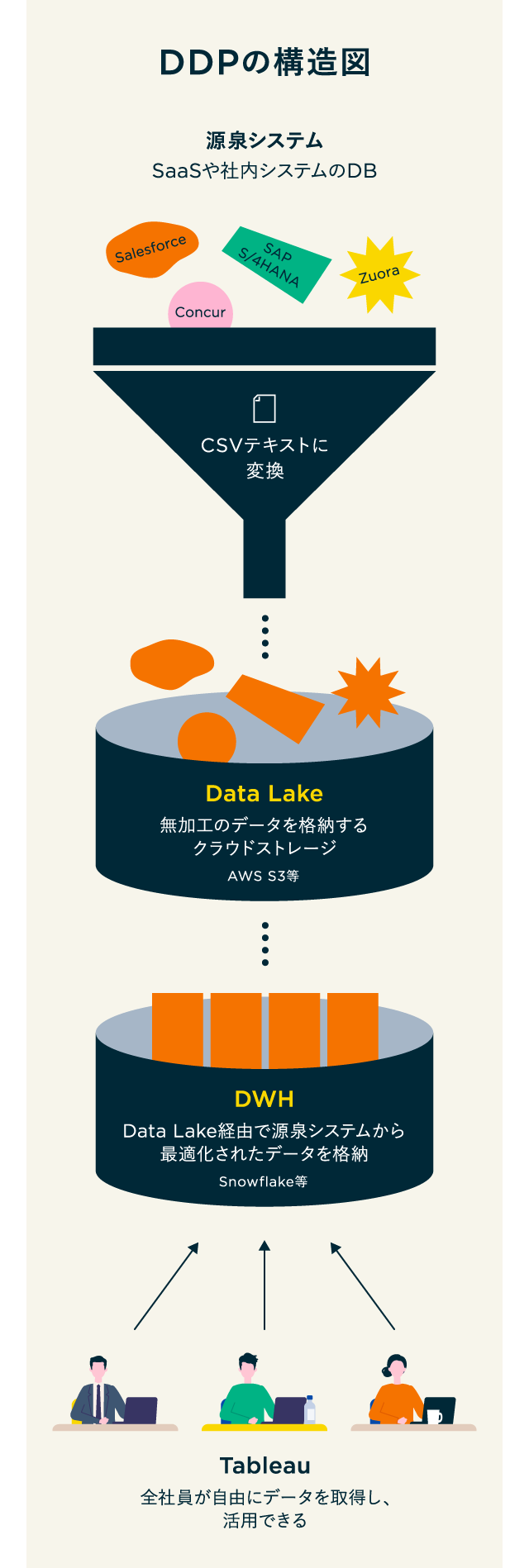

DDPは一言でいえば、「データを集約し、全社員が自ら探して活用可能にする」あらゆる機能を搭載したプラットフォームです。

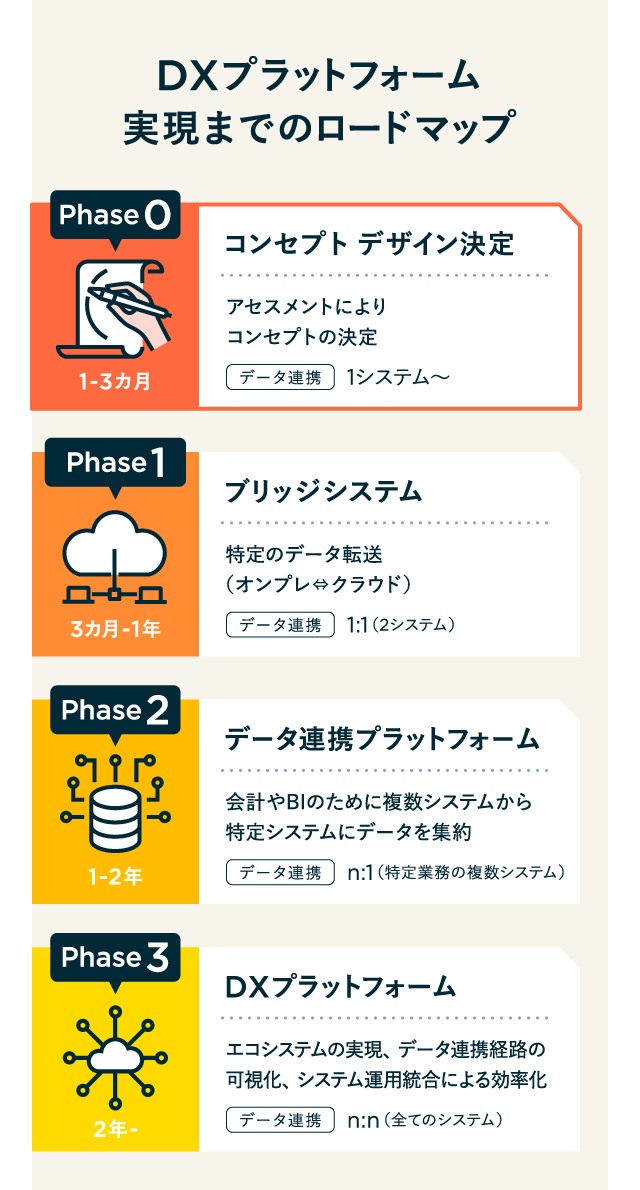

こうしたDX実現に欠かせない基盤づくりは、大きく分けて4つのフェーズで進みます。

できるだけ早くフェーズ3の姿を構築したいところですが、いきなり全部門で一斉に作り始めることは、あえてしません。

ポイントは、DXに興味を持ちそうな部門だけで、小さくスタートすること。ロードマップのフェーズ0「コンセプトデザイン」が肝です。

当社の場合は、それが経営企画でした。マーケティングや経営の数字を扱う経営企画は、データ活用との相性がいいのです。

プロジェクトを推進するのは、情報システム部門のメンバー。ただ、彼らがシステムを作り上げて終わりではありません。

できあがったDDPを事業部門に使ってもらい、現場のニーズや課題をきめ細かく汲み取りながら、“本当に使える仕組み”へと調整を進めていきました。

3カ月でできる「データ連携術」

──全社的なデータ連携を支えるDDPは、いったいどんな仕組みなのでしょうか?

大まかな構造をご説明しましょう。DDPには大きく分けて、データを格納する2つのバケツがあります。

まずは40種類以上のSaaSから、データ活用の源泉となるデータを取り出し、形式を統一して集約します。この膨大なデータを保管しているのが、1つ目のバケツ「Data Lake(データレイク)」です。

次に、各部門が使いやすいように、Data Lakeから取り出して整理したデータを格納する「DWH(データウェアハウス)」。これがもう1つのバケツです。

部門ごとに見たいデータは異なるので、ニーズに応じて分析ツール「Tableau(タブロー)」で自由に取得し、仮説検証や分析に役立ててもらうのです。

とはいえ、社員にすべてのデータをオープンにするわけにはいきません。各社員の閲覧権限や制限の設定もDWHの中で処理します。

これで、全社員誰もがデータをチェックできる。意外とシンプルな構造でしょう。

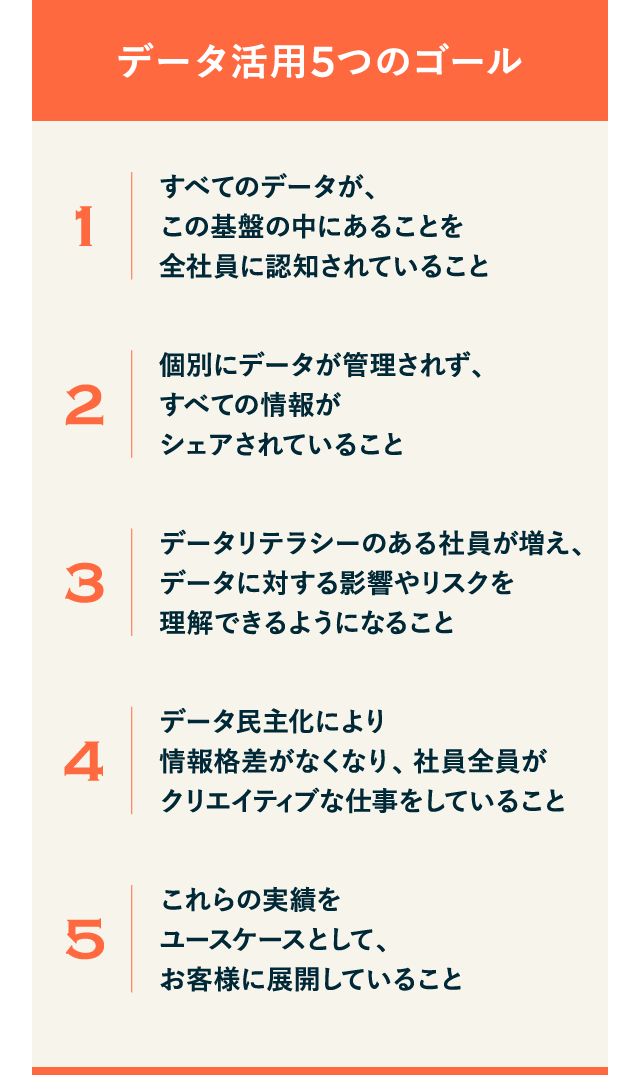

セゾンテクノロジーでは、DDPによる「データの民主化」を目指し、その実現に向けた5つのゴールを言語化した。

──こうしたデータ連携基盤を築く上での、HULFTシリーズの強みとは何でしょうか?

最大の強みは、SaaSとの接続を補完する技術を持っていることです。

データを集約するには、さまざまなSaaSとData Lakeをつなぐ「コネクター」が必要。その1本1本を開発して、システム同士を接続できるようにしていきます。

これをベンダーに依頼すると、相当なコストがかかります。大規模なシステムをお持ちの企業になれば、年単位の時間と数千万円の投資が必要になることもある。

このプロセスだけで企業が疲弊してしまって、なかなかDXまでたどりつけないんです。

しかしHULFTシリーズは、企業で導入されている主要なSaaS製品とのコネクターを58本装備しています。

だから、通常ベンダーやコンサルに外注すると数年かかる工程を、3カ月ほどで完了できるのです。

DXへの第一歩は、データ連携の手応え

──年単位のプロジェクトが3カ月になるのは、かなりのスピード感ですね。

DDPの構築で得た実感で言えば、重要なのは、とにかく小さく、早くデータ連携をしてみて「これなら自分たちにもデータが活用できる」という手応えを感じること。

そこでお客様には、私たちが提供するコンサルティング「コンセプトデザインサービス」をオススメしています。先ほどのロードマップでいうフェーズ0ですね。

まずコネクターを1〜2本つないだプロトタイプをお作りして、自社のDXのイメージをつかんでいただくPoC(概念実証)です。

データ連携さえできれば、現場に「こんなことがわかるんだ」というデータ活用の手応えが出てきます。

すると、「もっとこんな活用がしたい」という“欲”が次々に出てきて、データ分析のリテラシーが上がり、自然と“人材の壁”をクリアしていける。

そもそも「何をすべきかわからない」という“経営層の壁”にも、コンセプトデザインは有効です。

1〜3カ月の開発なら取り組むハードルも下がりますし、実際にプロトタイプを見て「これなら自社でもできそうだ」と実感いただけることが多いですね。

HULFTシリーズによるデータ活用の事例が増えて、DXをよりイメージしてもらいやすくなりました。

お客様のサポート部隊も拡充し、すでに200社ほどの支援実績があります。

最初はしっかりと寄り添いますが、お客様が手応えをつかめたら、あとはプラットフォームを内製で育てていってもらいます。

フェーズ0をやりきれば、フェーズ3までは加速度的に進んでいく。

だから、小さくデータ連携を始めることこそが、DXの“3つの壁”を打破する第一歩なのです。

データがつながると、可能性が広がる

──まず何から取り組めばいいかと悩む企業も、とにかく一度バラバラのデータをつないでみる。これが、DXを阻む“壁”を突破するカギになるのですね。

2023年2月には、日本発の次世代クラウド型データ連携プラットフォーム(iPaaS ※)「HULFT Square(ハルフト スクエア)」を新たにリリースし、“組織の壁”を飛び越えて、企業間や自治体間、国をまたいだデータ活用が容易になりました。

※Integration Platform as a Serviceの略。複数の業務システムやデータを連携するクラウドサービス

これまでは、2社で電子契約を交わしたり自治体や世界各国にある現地法人を横断してデータ分析を行ったりするには、同一のソフトをそれぞれ用意しなければなりませんでした。

データをクラウド上で連携し、保管できるHULFT Squareなら、そういった設備投資が不要になる。

コストの点でもミニマムで始められるのが、HULFT Squareの強み。月額24万円からのスモールスタートですから、失敗が怖くなくなるんです。

もちろん、最終的にはグローバルのスケールでDXしたいお客様にもご利用いただけるサービスになっていますし、国際規格の認証を取得するなどしてセキュリティ面も万全の体制を整えています。

──組織を超えた自治体間や企業間のデータ連携には、どのようなニーズがあるのでしょうか?

直近の事例では、50以上の市町村を抱えるとある自治体で、河川の氾濫情報等の共有・見える化を進めています。

河川は県や市などの管理区域をまたいで流れるので、自治体ごとに異なる形式の計測データが存在します。

それらを統合し、リアルタイムでの情報共有や避難誘導にも活用する目的で、HULFT Squareの導入を決定していただきました。

流域の住民がSNSに投稿した情報も連携させれば、より正確な決壊地点の予測や避難誘導が可能になると期待されています。

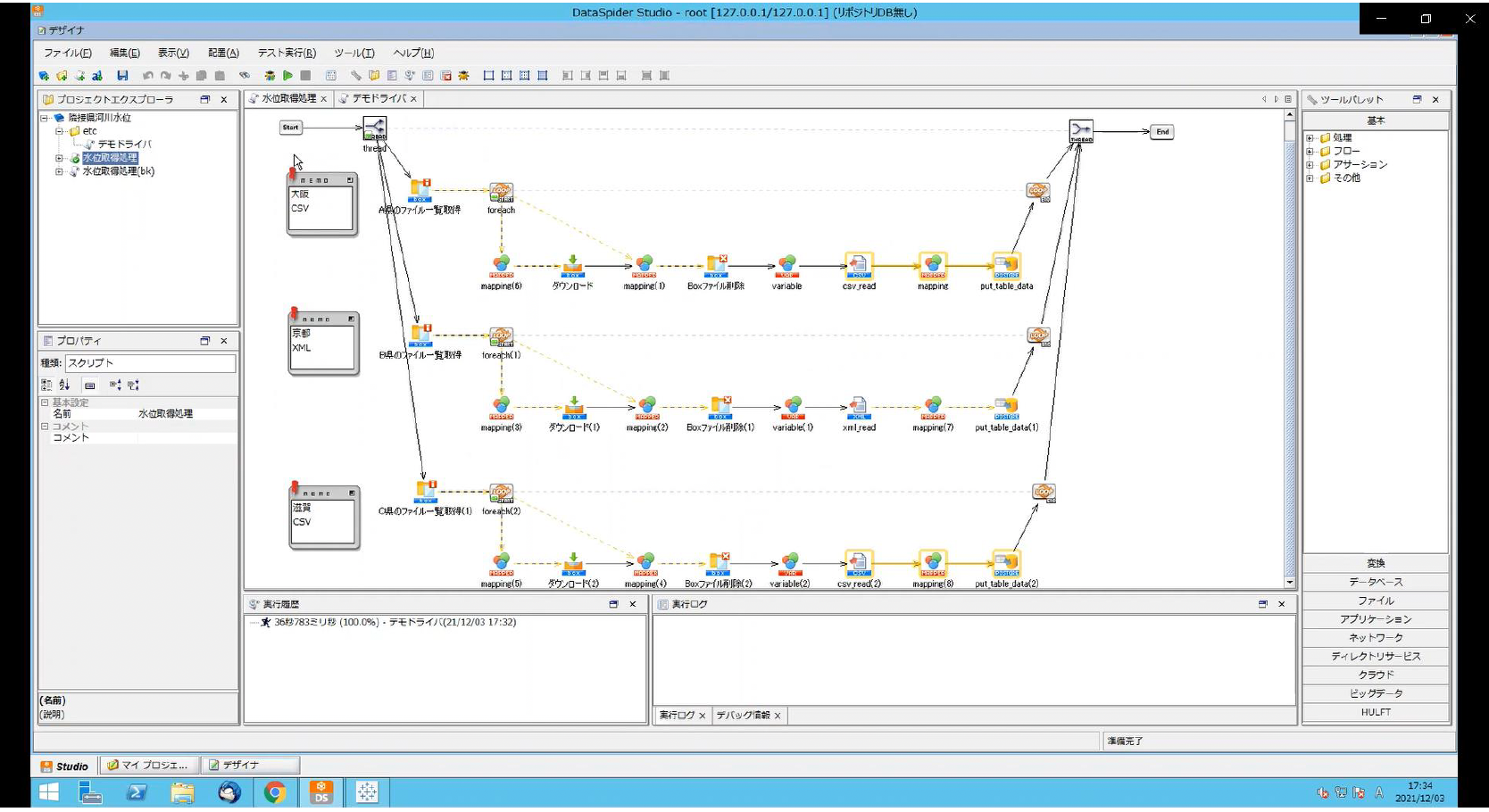

HULFT Squareは、アイコンをドラッグ&ドロップしてつなぐだけでデータ処理のフローが開発可能。ノーコードの直感的な操作で、専門知識を持たない事業部サイドの担当者が主体的にデータを利活用できる。

また、企業間のニーズとしては、カーボンニュートラルに向けた、サプライチェーン全体でのGHG(温室効果ガス)排出量の可視化が挙げられます。

プライム市場上場は自社の排出量の報告義務がある。近年はさらに、グローバル基準「GHGプロトコル」に照らして、サプライチェーンの上流・下流を含むScope3まで開示する動きが強まっています。

ESG投資の潮流からも、GHG排出量を注視している金融機関の反応が非常に良く、HULFT Squareを使ったGHGの見える化を検証中です。

──データ連携の動きが広がれば、ますます新しいニーズが生まれてきそうです。

そうですね。今後チャレンジしたいのは、HULFTとAIを組み合わせたシナジーの創出です。

AIがレントゲン画像を分析し、医師に見つけられなかった病巣を発見したことから、2018年には「AIが人間の目を超えた」といわれています。

たとえば生産管理の各工程のデータを連携してAIを組み合わせることで、もっと画像分析や予測の精度を上げられるのではないかと考えています。

私たちセゾンテクノロジーのミッションは「DXのバラバラをスルスルに」。

バラバラに点在するデータをスルスルとスムーズに連携するというプロダクトのコアには、一層磨きをかけていくつもりです。

※会社名や役職、所属は取材時のものです。

執筆:横山瑠美

撮影:森カズシゲ

デザイン:小谷玖実

取材・編集:中道薫

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2023-03-07 NewsPicks Brand Design