「HULFT Technology Days 2024」 2日目

オンライン開催レポート!

【第20回】

セゾンテクノロジーが主催するイベント「HULFT Technology Days 2024」。

「DXのバラバラを、スルスルに。AI活用はデータ連携から。」をテーマに、生成AIやデータ活用に必要不可欠な考え方や、お客様の先進的な事例、およびそれらを支える最新のテクノロジーを総合的に学ぶためのITイベントです。

2024年10月10日の会場開催を皮切りに、10月16日、17日をオンライン開催でお届けしました。ここではイベント2日目となる10月16日の様子をレポートいたします。

ベルサール東京日本橋で開催された1日目の様子はこちらをご覧ください。

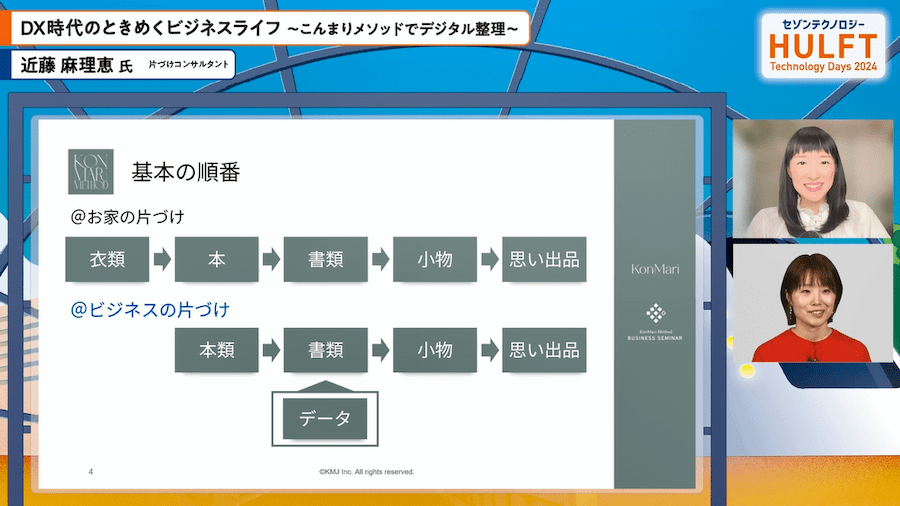

DX時代のときめくビジネスライフ 〜こんまりメソッドでデジタル整理〜

近藤 麻理恵 氏

片づけコンサルタント

モデレーター:栗原 和音 氏

ファシリテーター/コーチ

最初のセッションは、片づけコンサルタントの近藤 麻理恵さんです。

「こんまりメソッド」を用いたデジタル整理について語っていただきました。近藤さんは「ときめき」を基準に片づけを行うことの重要性を強調し、物理的な片づけが心や思考の整理にもつながると説明しました。彼女のメソッドは、モノの整理を通じて自分自身の感覚を磨くことを目的としており、データ整理にも応用できることが多くの実体験から確認されています。

特に、理想の暮らしを考え、カテゴリー別に片づけることや、感覚で判断することがポイントです。デジタル時代において、データの整理はますます重要になっており、近藤さんは物理的な片づけを行った後にデジタルデータの整理に取り組むことを推奨しました。リモートワークが普及する中、働き方の見直しや自己整理の必要性も増しており、自らの生活や仕事の質を向上させる手段として、このメソッドは大変興味深いです。

全体を通じて、近藤さんは片づけを通じた自己理解の深化や、デジタル整理がもたらす心の余裕について力強くメッセージを伝えました。このセッションは、参加者にとって有意義な自己改革のきっかけとなったのではないかと感じました。

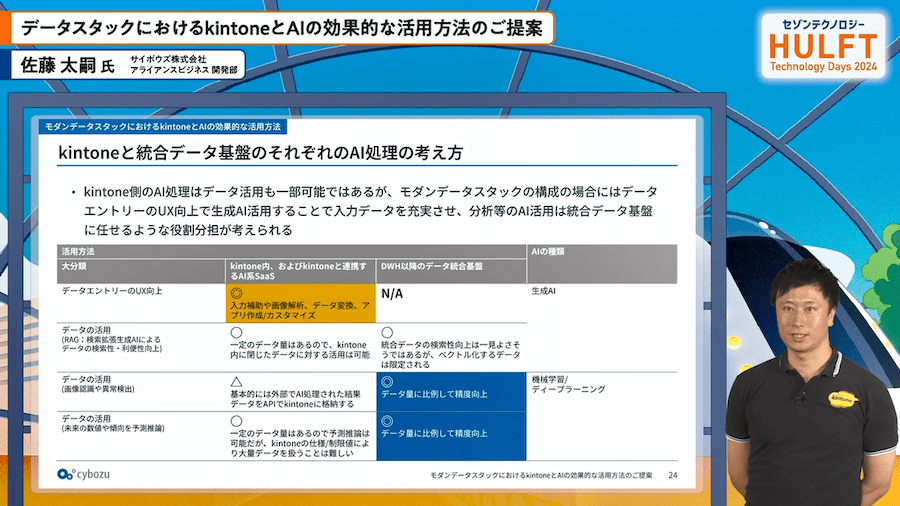

データスタックにおけるkintoneとAIの効果的な活用方法のご提案

佐藤 太嗣 氏

サイボウズ株式会社 アライアンスビジネス開発部

サイボウズさんのセッションでは、モダンデータスタックにおけるkintoneとAIの活用法について、具体的な課題と解決策が説明されました。

特に、基幹システムだけでは使われない周辺データの有効活用や、AIの実務での導入方法に焦点が当てられました。kintoneは、業務の効率化とデータの統合を実現するツールとして紹介され、データエントリーのUX向上やAIとの連携が強調されました。

データ活用を進めるための実践的なアプローチが示されたため、企業にとって有益な示唆が得られる内容だったのではないでしょうか。

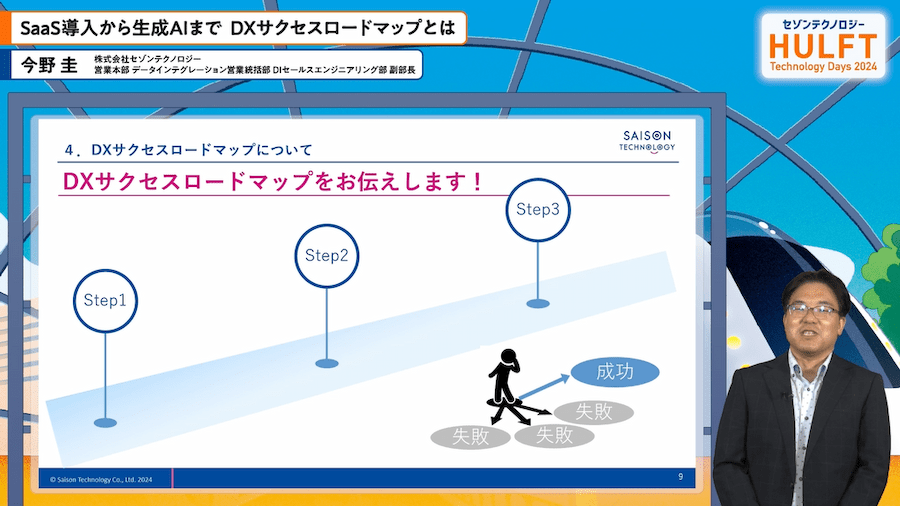

SaaS導入から生成AIまで DXサクセスロードマップとは

今野 圭

株式会社セゾンテクノロジー 営業本部 データインテグレーション営業統括部 DIセールスエンジニアリング部 副部長

続いては当社でデータインテグレーション事業に最前線にたつ今野による講演です。

この講演では、SaaS導入の成功に向けた「サクセスロードマップ」が紹介されました。企業がデジタルトランスフォーメーションを進める中で、独自のデータ活用が競争優位性をもたらすと強調。特に、基幹システムの刷新やSaaSの導入方法について具体的なアプローチが示され、各社が直面する課題と解決策が紹介されました。全体として、段階的導入やデータ連携の重要性が再確認され、効率的なデータ活用が求められる時代であることが実感できました。

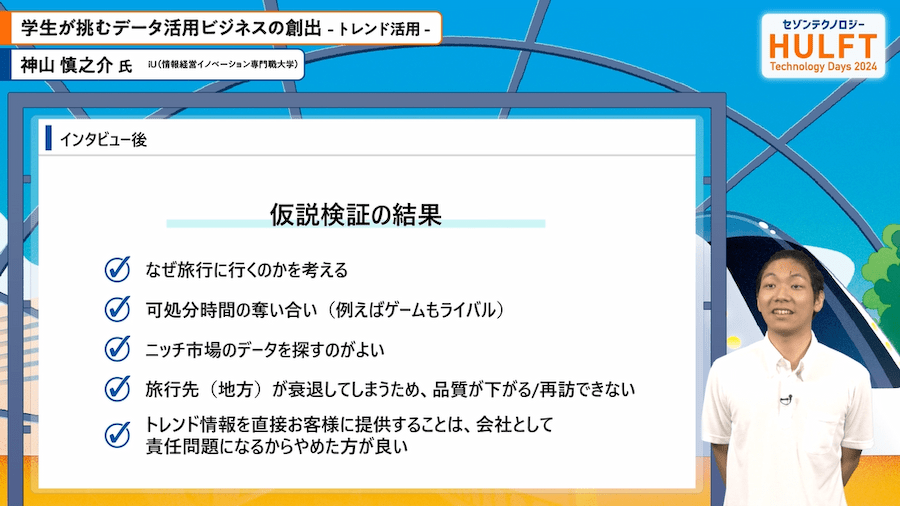

学生が挑むデータ活用ビジネスの創出 - トレンド活用 -

神山 慎之介 氏

iU(情報経営イノベーション専門職大学)

情報経営イノベーション専門職大学の神山さんが、当社の事業企画統括部長 野間とともに登壇。学生によるデータ活用ビジネスの創出について発表しました。産学連携の一環で、データサイエンティストの育成や、データ準備の効率化に注力しています。特に、観光業向けの「トレンド管理」アイデアが紹介され、口コミデータを集約して観光ツアーを提案する仕組みが進められています。学生たちはビジネスの実践的な経験を通じ、課題解決力やチームワークを深める貴重な機会を得ています。この取り組みが実現することに期待しています。

データ連携内製化のリアル:現場が語る成功の秘訣と教訓

石田 雄大 氏

株式会社BEAMS ITシステム本部 IT開発部/部長

株式会社BEAMSの石田氏からは、データ連携内製化の成功秘訣を発表いただきました。HULFT Square導入を通じての内製化のメリットや教訓を紹介。特に、目的の明確化や人材育成の重要性が強調されました。内製化によるコスト削減や柔軟性向上を実現しつつ、IT環境の変化に対応するための改善策も示されました。今後はデータ活用基盤の強化が課題とされ、内製化の進行が組織成長に寄与することが期待されます。内製化の重要性と人材の価値向上の必要性を改めて感じました。

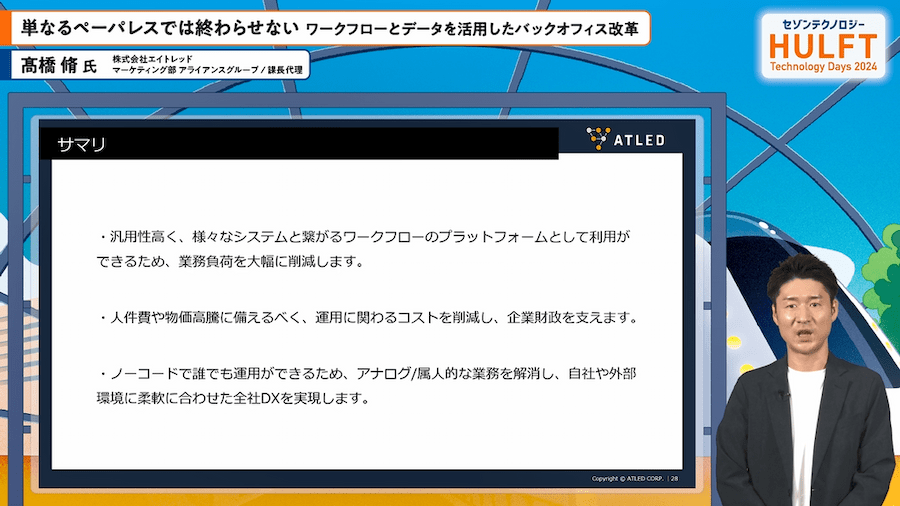

単なるペーパレスでは終わらせない

ワークフローとデータを活用したバックオフィス改革

髙橋 脩 氏

株式会社エイトレッド マーケティング部 アライアンスグループ / 課長代理

高橋氏の講演では、ペーパーレス化を超えたバックオフィス改革がテーマでした。株式会社エイトレッドのワークフローシステム AgileWorks が紹介され、導入企業の成功事例が多数示されました。特にデータ連携の重要性が強調され、企業が効率的に業務を進めるためには、システムの汎用性や操作の容易さが必要であることがわかりました。各企業が直面した課題や、それを解決した具体的な手法も紹介され、参加者にとって非常に実践的で有益な内容でした。デジタル化が進む中、業務効率化の必要性を再認識しました。

分断を越境するためのリーンなEAIのススメ

吉村 隆一郎 氏

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 総合企画室/課長

吉村氏の講演では、ポーラ・オルビスホールディングスの経営戦略と課題解決の取り組みが紹介されました。特に、急速な成長と多様化に伴う業務の複雑さを解消するために、リーン手法とEAIを活用したアプローチが強調されました。組織の分断を越えるためには、タスクフォースの設立や柔軟なデータ連携が鍵となり、各部門の専門性を活かしながら協力することが重要です。このような柔軟な対応力が、変化の激しい市場での競争力を高めると感じました。

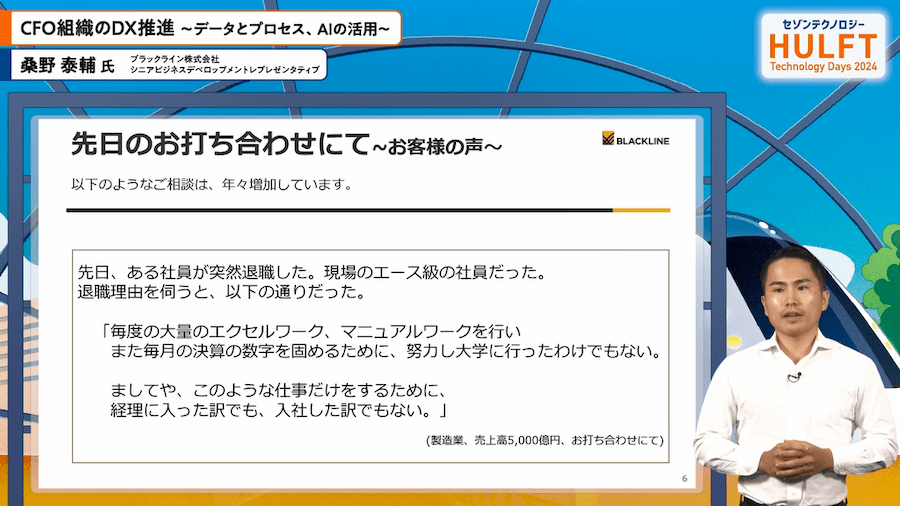

CFO組織のDX推進〜データとプロセス、AIの活用〜

桑野 泰輔 氏

ブラックライン株式会社 シニアビジネスデベロップメントレプレゼンタティブ

ブラックラインの桑野氏がCFO組織支援の重要性について語りました。日本の経理財務部門が直面する課題をデータとプロセスの一元管理を通じて解決する方法を説明。多くの企業が業務のデジタル化を進めている中、依然として手作業やExcelに依存している現状が生産性を妨げていると指摘しました。BlackLineの導入により、業務の効率化やナレッジの共有が可能になり、働き方が変革されるとの展望も示されました。この講演を通じて、経理業務の未来に期待を抱くとともに、企業の成長を支える重要な役割を再確認しました。

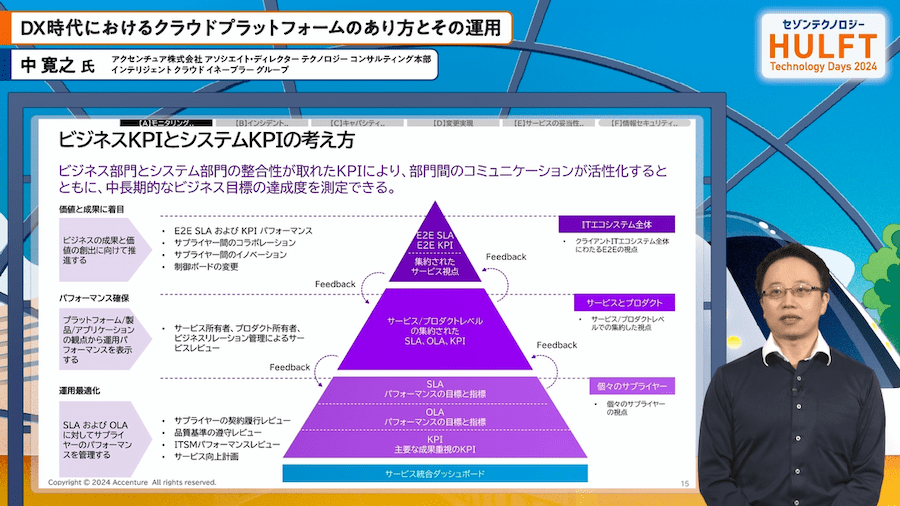

DX時代におけるクラウドプラットフォームのあり方とその運用

中 寛之 氏

アクセンチュア株式会社 アソシエイト・ディレクター テクノロジー コンサルティング本部 インテリジェント クラウド イネーブラー グループ

2日目中盤のスペシャルセッションでは、アクセンチュアの中 寛之氏が登壇。クラウドプラットフォームとその運用の重要性について詳述しました。中氏は、ITの変革が進む中で、ビジネスとITが融合した新たなデジタル組織の形成が求められていると説明しました。デジタルトランスフォーメーションの波の中で、変化に柔軟に対応できる運用モデルが必要です。

運用の自動化や標準化が重要視され、特に「サービスマネジメント」の観点から、インシデント管理やキャパシティ管理が強調されました。特にSynthetic Monitoring(シンセティック・モニタリング)を用いた全体的なパフォーマンス監視が、迅速な問題発見と対処に寄与すると述べられました。また、KPI管理の重要性や、データの可視化が効率的な運用の鍵であることが強調されました。

この講演を通じて、IT運用の未来がどのように進化するのかを考えるきっかけとなりました。変化の激しいIT環境において、柔軟かつ迅速な対応が求められる時代に突入していることを痛感しました。

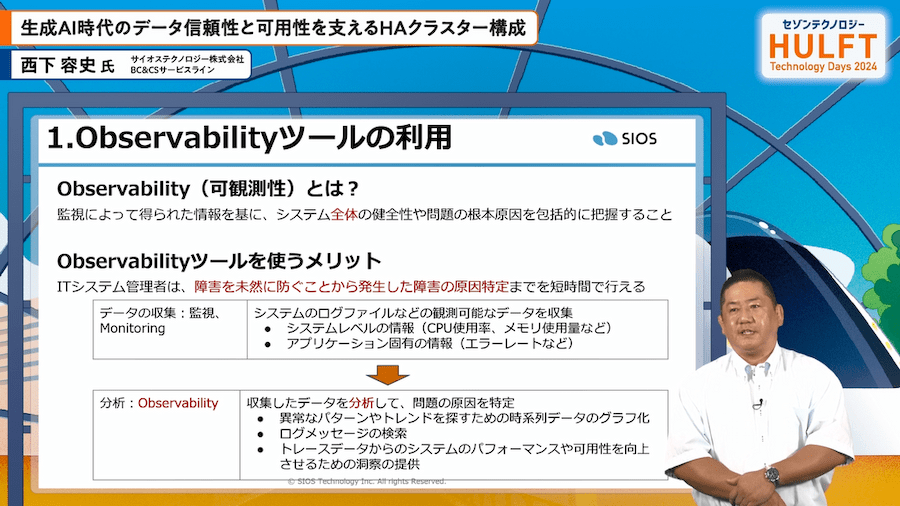

生成AI時代のデータ信頼性と可用性を支えるHAクラスター構成

西下 容史 氏

サイオステクノロジー株式会社 BC&CSサービスライン

サイオステクノロジーの西下氏による講演では、生成AI時代におけるデータ収集の重要性が強調されました。特に安定したデータ収集基盤がデータ活用に不可欠であり、観測性と可用性の2つの観点からアプローチが求められています。Elastic Observability や LifeKeeper といったツールの導入により、データの収集・分析・復旧を効率的に行えることが示されました。企業のデータ戦略には、これらの技術を活用することがますます重要になると感じました。

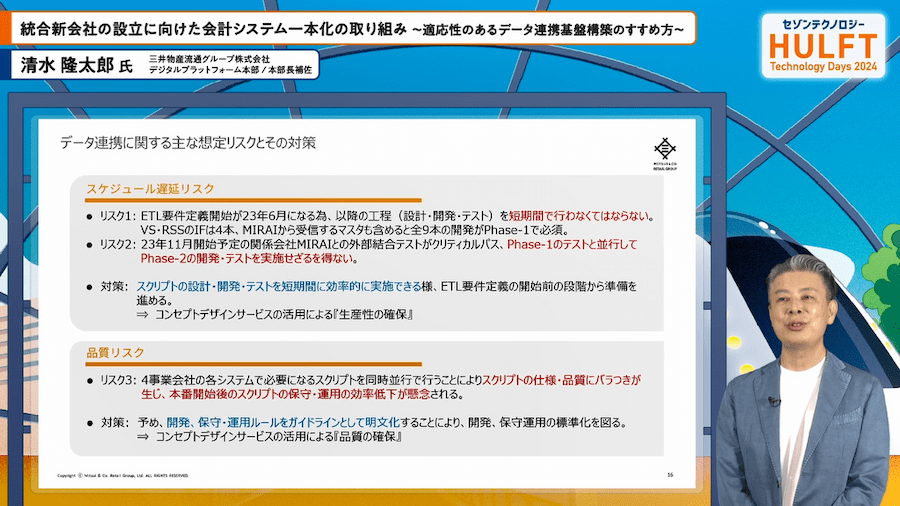

統合新会社の設立に向けた会計システム一本化の取り組み

~適応性のあるデータ連携基盤構築のすすめ方~

清水 隆太郎 氏

三井物産流通グループ株式会社 デジタルプラットフォーム本部 / 本部長補佐

清水氏の講演は、三井物産流通グループの会計システム統一に向けた取り組みをご説明いただきました。合併により複数の会社が一つになった背景や、データ連携基盤の構築の重要性を強調。統一システムの導入によって、IT統制や生産性の向上が期待され、将来的な適応性も考慮されています。特に、スケジュール管理や品質確保のためのコンセプトデザインの実施が効果的であったと感じました。統合プロセスの成功は、今後のさらなる発展につながると思います。

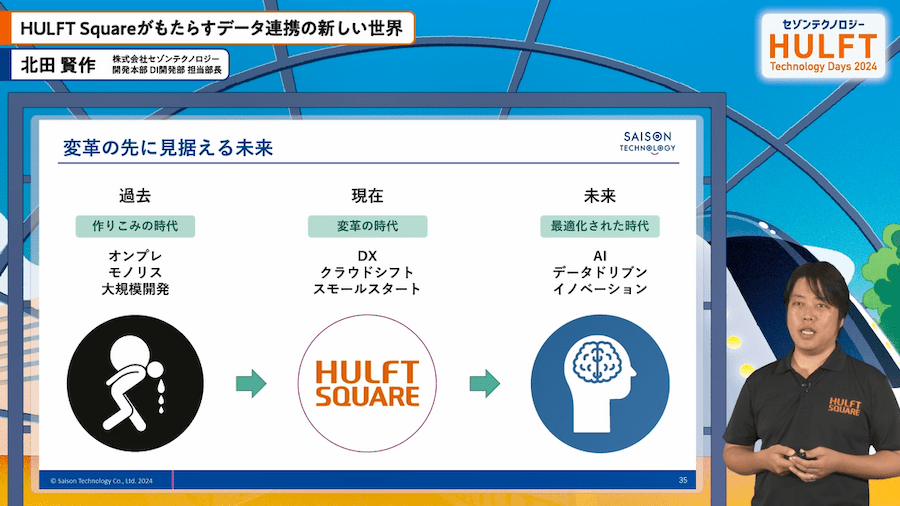

HULFT Squareがもたらすデータ連携の新しい世界

北田 賢作

株式会社セゾンテクノロジー 開発本部 DI開発部 担当部長

続いてはHULFT Squareの開発リーダーである北田が登壇、HULFT Squareのデータ連携の新しい可能性を紹介しました。講演では、現在のクラウドシフト時代の中で、企業が迅速に変化に対応するためにはデータ連携基盤が不可欠であると強調。HULFT Squareはコーディング不要で簡単にデータをつなげる機能を持ち、クラウドベースでの迅速な導入が可能です。将来的には、ユーザー自身がアプリケーションを公開できる場を設けることを目指しており、より多様なアプリケーションが流通する未来を描いています。データ活用の新時代を感じました。

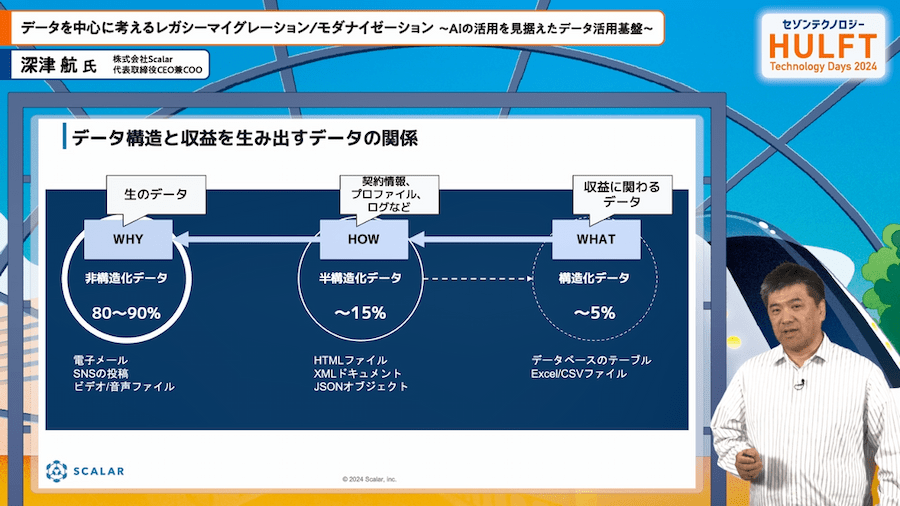

Hデータを中心に考えるレガシーマイグレーション/モダナイゼーション

〜AIの活用を見据えたデータ活用基盤〜

深津 航 氏

株式会社Scalar 代表取締役CEO兼COO

矢田 健一 氏

NSW株式会社 エンタープライズソリューション事業本部 ソーシャルイノベーション事業部 Webソリューション部/マネージャー

今回のセミナーでは、株式会社Scalarがレガシーマイグレーションとモダナイゼーションの重要性を強調し、データ活用基盤の必要性を述べました。AIを活用する時代において、分散したデータを効果的に管理・統合するソフトウェア「SCALADB」の開発について紹介。特にレガシーシステムの課題やデータベースの異なる構造に対処する方法を解説し、段階的な移行の重要性を強調しました。技術革新が進む中で、データを活用したビジネスの最適化が期待されます。

講演の後半では、NSW株式会社の矢田氏が登壇。COBOLの資産をオープン環境に移行する方法が示され、SCALADBとDataMagicを用いて、修正を最小限に抑えつつデータ整合性も確保できることが示されました。この取り組みは、レガシーシステムのモダナイゼーションに大いに期待が持てます。

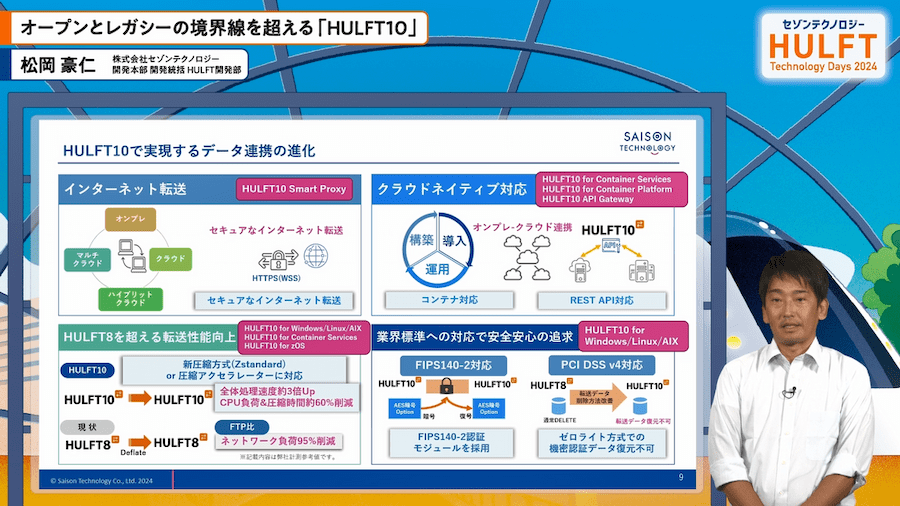

オープンとレガシーの境界線を超える「HULFT10」

松岡 豪仁

株式会社セゾンテクノロジー 開発本部 開発統括 HULFT開発部

続いてHULFT10の開発に携わる松岡が登壇。30周年を迎えたHULFTの進化について詳しく解説されました。新たなバージョン「HULFT10」のリリースを通じて、マルチプラットフォームでのデータ連携やセキュリティの向上を実現。特に、クラウドネイティブ対応やAPI連携機能が強化され、データ活用がより安全かつ簡単になる点が強調されました。また、ユーザーインターフェースの改善や新圧縮方式の導入により、操作性や転送速度も向上。これからのHULFTは、データ連携の領域でさらなる価値を提供できると感じました。新しい技術への対応と進化に期待が高まります。

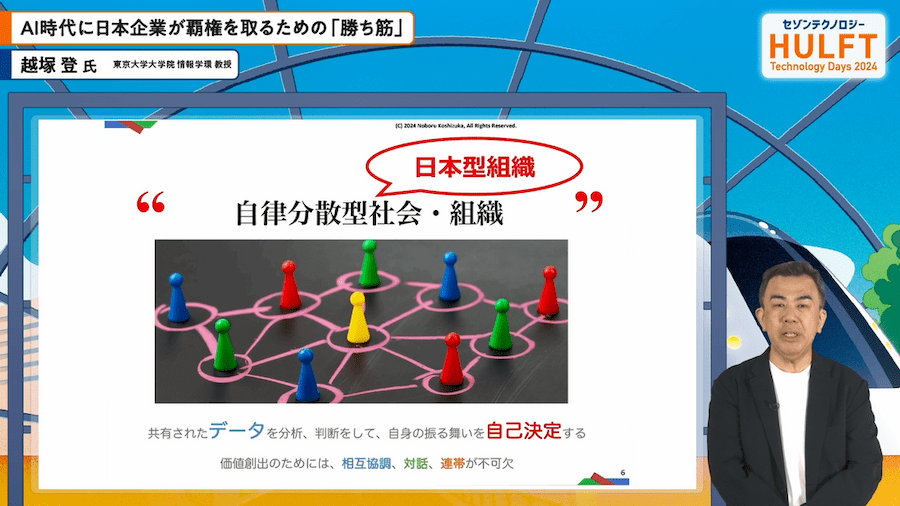

AI時代に日本企業が覇権を取るための「勝ち筋」

越塚 登 氏

東京大学大学院 情報学環 教授

開催2日目最後の講演は、東京大学の越塚氏です。

越塚氏の講演では、AI時代における日本企業の競争力を高めるための戦略が語られました。デジタル技術の進化の流れを振り返り、特に今後の20年間がAIとデータの時代になると強調しました。日本企業がこの時代に適応するためには、自律分散型のガバナンスと情報共有の仕組みを確立することが求められと説きます。

越塚氏は、日本の組織文化における「現場主義」や「根回し」を肯定しつつも、これがデジタル化を進める上での障壁となる可能性を指摘しました。日本の企業は、他国に比べてデータ活用が遅れており、現場でのデータ分析や意思決定のスキルを高めることが急務です。

そこで腰塚氏は、データを効果的に活用するためにはまず「やりたいこと」を明確にすることが重要だと述べ、具体例を挙げながら目標設定の大切さを説明しました。デジタル技術がもたらす可能性を活かすためには、従来の常識を超えた目標を設定し、挑戦する姿勢が必要だと強調しました。

この講演を通じて、日本企業が変革を遂げるための具体的な道筋と、その背景にある文化的要因を深く考えさせられました。今後、日本がAI時代において真の競争力を持つためには、組織の在り方やデータ活用に対する意識を根本から変える必要があると強く感じました。

開催2日目の総括

開催2日目となるこの日は、オンラインで全15講演を配信しました。視聴回数は述べ5,000回を超え、大変多くの方にご視聴いただきました。

「AI活用はデータ連携から。」のテーマにふさわしく、生成AIの活用とデジタルトランスフォーメーションの実現に焦点を当て、さまざまな分野の有識者がデータ活用の重要性や具体的な事例を紹介しました。企業のデータ連携や内製化の成功事例、AI導入の戦略まで、多岐にわたるテーマが扱われ、参加者は最新のテクノロジーを学び、自己改革のきっかけを得る貴重な機会になったと思います!

HULFTイベントレポート 一覧

- 第1回 スマート工場EXPOに出展しました!

- 第2回 関西IoT/M2M展に出展しました!

- 第3回 Japan IT Week 春「AI・業務自動化展」に出展しました!

- 第4回 スマートファクトリーJapan 2019 に出展しました!

- 第5回 TerraSkyDay 2019にDataSpider Cloudを出展しました!

- 第6回 第13回 ITヘルスケア学会 学術大会に出展しました!

- 第7回 Box World Tour Tokyo 2019

- 第8回 シーコン・フォーラム2019でDataSpiderとPIMSYNCを紹介しました!

- 第9回 FIT2019(金融国際情報技術展)に出展しました!

- 第10回 HULFT DAYS 2019 今年も開催しました!(その1)

- 第10回 HULFT DAYS 2019 今年も開催しました!(その2)

- 第10回 HULFT DAYS 2019 今年も開催しました!(その3)

- 第11回 「RPA DIGITAL WORLD 2019」に出展しました!

- 第12回 「地方創生 EXPO」に出展しました!

- 第13回 HULFT DAYS 2021 今年も開催しました!

- 第14回 HULFT DAYS 2022 今年も開催しました!(その1)

- 第14回 HULFT DAYS 2022 今年も開催しました!(その2)

- 第14回 HULFT DAYS 2022 今年も開催しました!(その3)

- 第15回 DXをもっと加速!HULFT DAYS STEP UP Seminar 2022 を開催しました!

- 第16回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(その1)

- 第16回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(その2)

- 第16回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(その3)

- 第17回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Business Day:その1)

- 第17回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Business Day:その2)

- 第18回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Technical Day:その1)

- 第18回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Technical Day:その2)

- 第19回 AWS re:Invent 2023出展特設ページ

- 第20回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(1日目:その1)

- 第20回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(1日目:その2)

- 第21回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(2日目)

- 第22回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(3日目)