HULFTで実現するレガシーシステムとSaaS連携

「HULFT」は21年連続国内シェア第1位* の実績があるファイル転送ツールです。単にファイルを転送するだけでなく、業務効率化いった観点からも有用性が高いHULFTの特徴やファイル連携の仕組み、事例などを解説します。また、他のソリューションと連携し、レガシーシステムからSaaSまで、企業のシステム間連携をより効率的に行う方法をご紹介します。

※出典:株式会社富士キメラ総研「2004-2010パッケージソリューション・マーケティング便覧」

「ソフトウェアビジネス新市場2011-2024年版」<ファイル転送ツール パッケージ・金額ベース・ベンダーシェア>2003年度実績~2023年度実績(2022年度までセゾン情報システムズ実績)

![]() M.Takahashi

- 読み終わるまで 5分

M.Takahashi

- 読み終わるまで 5分

HULFTとは

HULFTは、企業におけるシステム間で、ファイルを安全・効率的に連携するミドルウェアとして幅広い業種で採用されています。多様なプラットフォームをサポートし、レガシーシステムから、クラウドやコンテナなどモダンな環境まで、同じ手順で利用できることから、エンジニアのスキルを問わず低い学習コストで導入・運用が可能です。

まずは、HULFTがどのようなツールなのか、特徴とファイル連携の仕組みを解説します。

-

▼レガシーシステムについてもっと詳しく知りたい

⇒ レガシーシステム / レガシー連携|用語集

-

▼コンテナについてもっと詳しく知りたい

⇒ コンテナ|用語集

-

▼ファイル連携についてもっと詳しく知りたい

⇒ ファイル連携|用語集

HULFTの特徴

豊富な機能

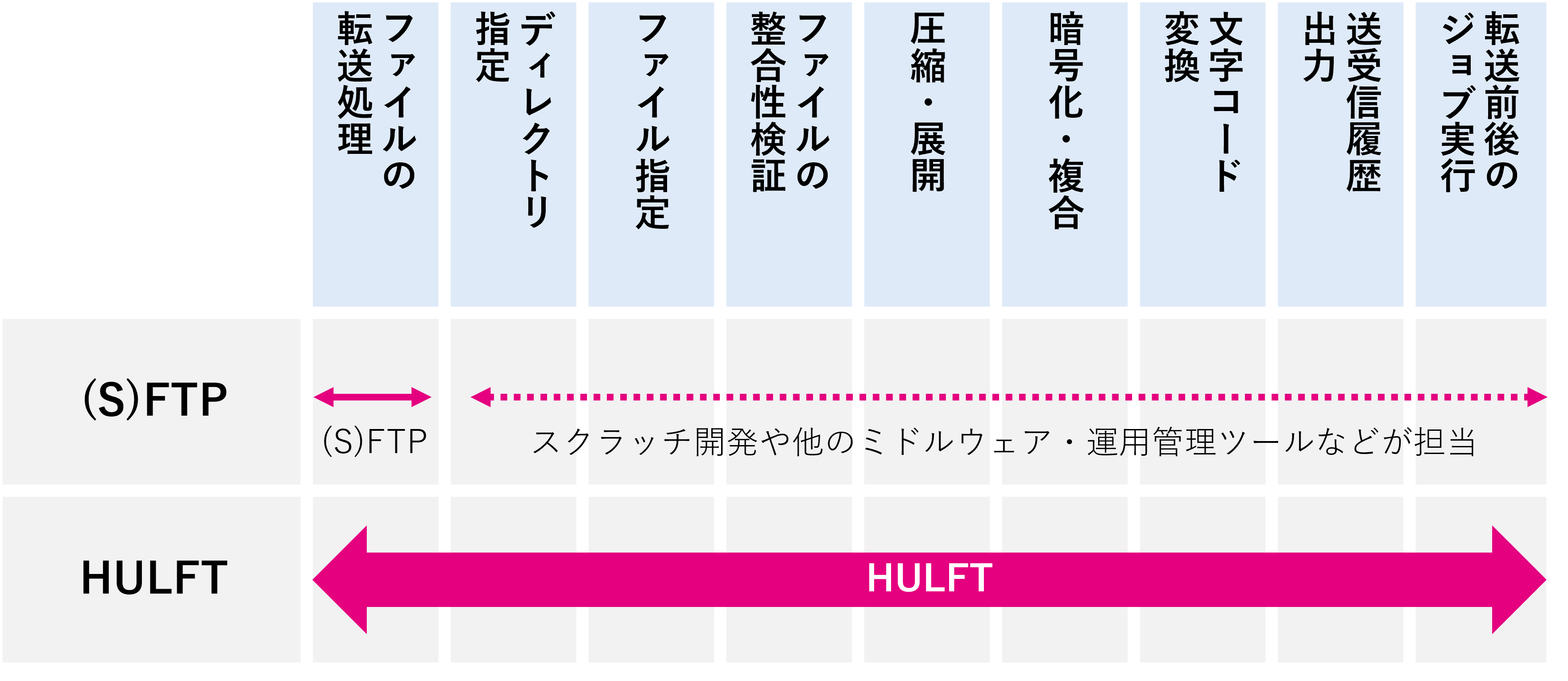

ファイル転送のプロトコルといえば、FTP(File Transfer Protocol)や、SFTP(SSH File Transfer Protocol)などがあります。それらは基本的なファイル転送機能を有しているものの、企業の業務システム連携においては転送に関連する様々な処理が発生するため、ファイルを転送するだけでは不十分であることが多いです。一方でHULFTは、専用の管理画面から設定するだけで必要な機能をすぐに使うことがき、開発工数を削減できます。

転送の追跡と転送エラー対処

HULFTは、ファイル転送の結果を追跡することができ、転送履歴の参照・出力が可能です。

転送が失敗に終わった場合は、エラーコードを参照することで原因を特定し、対処ができます。異なる組織間のファイル転送においては原因の特定に時間を要する傾向にありますが、HULFTは送信側・受信側のどちらに原因があるかを特定することで責任分界点を明確にできます。

他にも、ネットワーク障害時のリカバリ機能を備えるなど、重要なデータを確実に届けられる高い信頼性を持っているため、異なる組織同士やミッションクリティカル業務のファイル連携において、要求仕様としてHULFTの利用を挙げる企業が多く存在します。

連携先の拡張が容易

レガシーシステムから、クラウドやコンテナなどモダンな環境まで、多様なプラットフォームをサポートしています。具体的には、zOS、IBMi、UNIX、Linux、WindowsをはじめとしたOSや、パブリッククラウドが提供するコンテナオーケストレーションサービスなどに対応しており、どのプラットフォームでも同じ手順で利用できるため、エンジニアのスキルを問わず連携先の拡張が可能です。また、LANはもちろん、公衆回線で接続されているプラットフォームでも利用ができます。

HULFTの利用

HULFTを利用するうえで、基本的な仕組みと利用環境について解説します。

ファイル連携の仕組み

HULFTでは、ファイルを送ることを「配信」、ファイルを受け取ることを「集信」といいます。ピアツーピアで転送を行うため、配信側と集信側の双方にHULFTを導入することで、ファイル転送を行うことができます。

ファイル転送を行う前に、配信側・集信側それぞれで、転送するファイル名や転送方法、相手先の情報を定義します。HULFTでは複数の情報から1つの定義情報が作られ、IDによって紐付けられています。HULFTでファイル連携を行う際に連携先と取り決める必要があるのは、共通の「ファイルID」のみです。連携先が増える場合にも、相手先の情報を詳細に把握する必要がないため、調整の手間をかけずにスムーズに連携が可能です。

利用環境とラインナップ

配信側と集信側でそれぞれのシステム環境に応じた製品ラインナップ(「HULFT10 for zOS」、「HULFT10 for Windows」、「HULFT10 for Container Services」など)を選択・導入します。

なお、HULFTはユーザー自身が運用・管理を行うセルフマネージド型のパッケージ製品として提供されています。

-

▼HULFTのラインナップについてもっと詳しく知りたい

⇒ HULFT10のラインナップ|製品紹介ページ

HULFTの導入事例

HULFTは多種多様な業種・業務で導入されていますが、業種別の具体的な事例をご紹介します。

銀行業:メインフレームとオープン系システムの連携

多くの銀行業では、口座残高管理や利息計算を行う「勘定系システム」がメインフレーム上で運用されています。一方、営業戦略に関わる情報系システムはオープン化が進んでおり、これらのシステム間でデータ連携を行うためにHULFTが活用されています。HULFTはファイル転送の結果を追跡できるほか、ファイル転送と同時にメインフレームとオープン系システム間の文字コード変換も行うため、確実で効率的なファイル連携が実現します。

小売業:POSレジと基幹システムの連携

小売業では、店舗のPOSレジから日別・商品別・顧客属性別の売上データを収集し、基幹システムへ送信しています。また、基幹システムからPOSレジへのメンテナンスデータの送信も行われています。このデータ連携にHULFTが活用されており、転送エラー時のリトライ機能が標準搭載されているため、失敗したファイルの再送も容易です。これにより、個別の開発作業が不要となり、開発期間の短縮が実現されています。

製造業:グループ企業間データ連携の共通化

生産拠点や研究所など数多くの子会社・関連会社を有する製造業では、グループ企業が共有するERPシステムと、各支社や研究所が持つ異なる会計システムの安全かつ確実な連携のため、データ連携インターフェースをHULFTで共通化しています。HULFTはマルチプラットフォーム対応のため、異なるシステムでも同じ手順でデータを連携でき、データの整合性を保証します。これら機能により、各種システム間で確実なファイル連携が実現され、業務の効率化につながっています。

HULFTでオンプレミスとSaaS間連携を効率化

近年はDX推進の一環として、オンプレミス環境からクラウドへのシステム移行や、SaaSを利用する企業が増えています。一方で、オンプレミス環境にはレガシーシステムも存在し、SaaSとレガシーシステム間の柔軟な相互の柔軟な連携が求められています。HULFTを利用するお客様においても、レガシーシステムを維持しながら、周辺システムはクラウド移行やSaaSの利用が進んでおり、HULFTでのファイル連携に加えてAPI連携のニーズが高まっていると感じます。本章では、HULFTと他のソリューションを組み合わせることで、オンプレミスのシステムとSaaSを効率的に連携する方法をご紹介します。

-

▼オンプレミスについてもっと詳しく知りたい

⇒ オンプレミス|用語集

-

▼SaaSについてもっと詳しく知りたい

⇒ SaaS|用語集

-

▼APIについてもっと詳しく知りたい

⇒ API|用語集

HULFT10 API Gatewayとの連携

HULFT10 API Gatewayは、複数のシステムに導入されているHULFTを集中管理するための仕組みです。HULFT10 API Gatewayでは、HULFT管理・操作のためのAPIが提供されていて、HULFT10 API Gatewayを介し、SaaSや外部サービスからHULFTの管理や操作が可能になります。

-

▼HULFT10 API Gatewayについてもっと詳しく知りたい

⇒HULFT10 API Gateway|製品紹介ページ

HULFT Squareとの連携

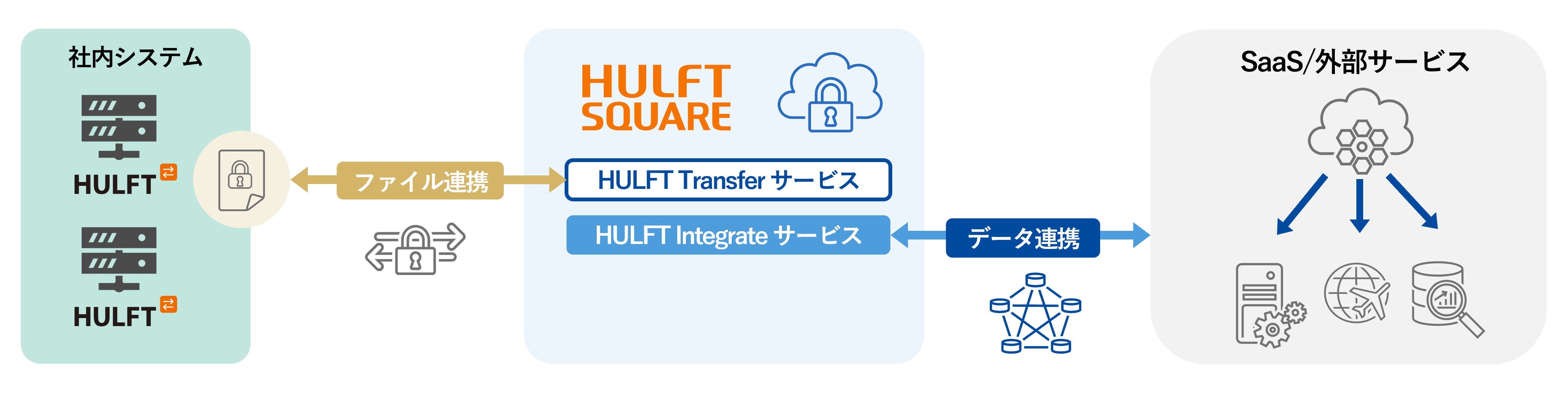

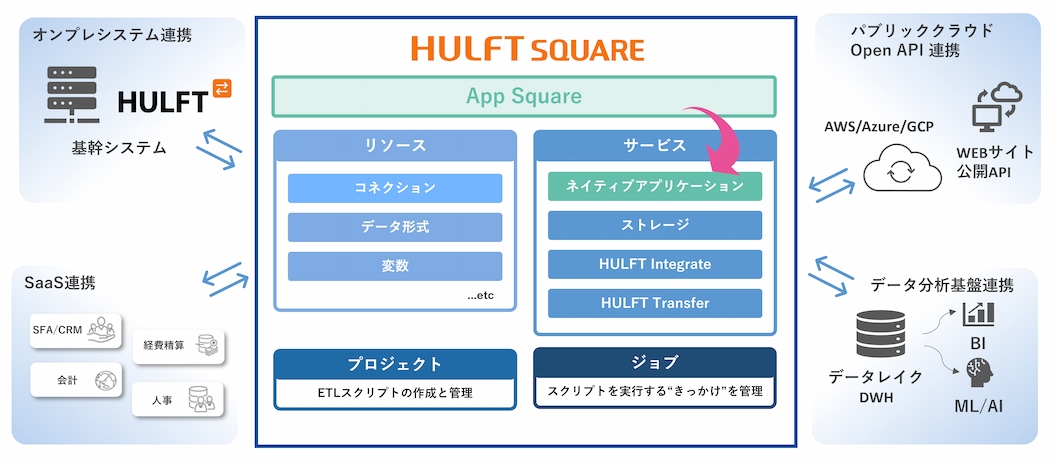

「APIを利用してデータを連携したい」「データ連携はマネージドサービスで実現したい」という要件の場合、HULFT Squareの利用が効果的です。HULFT Squareは、HULFTと同じくセゾンテクノロジーが提供するiPaaS(Integration Platform as a Service)です。iPaaSの一般的な特徴である豊富なプリセットコネクターや直感的なインターフェースを備えていることに加え、HULFTに相応するファイル連携機能(HULFT Transfer)を備えていることが特徴です。オンプレミス環境に導入されているHULFTから、HULFT Squareを経由してデータをSaaSシステムに連携するといった運用が可能になります。

-

▼マネージドサービスについてもっと詳しく知りたい

⇒ マネージドサービス|用語集

HULFTとHULFT Squareの連携によって実現するユースケースをご紹介します。

対外接続システムの管理工数削減

対外接続システムは、企業の内部システムと外部システム(他社やクラウドサービスなど)を連携させる仕組みです。HULFTを用いてファイル連携を行う場合においても、自社で中継システムを構築するケースはよくあります。しかし、対外接続システムを自社で構築すると設定や監視、管理(ソフトウェアアップデートやエラーハンドリングなど)により運用負担が増加します。これらの課題を解決するためにHULFT Squareを対外接続システムとして利用することで、マネージドサービスによるメンテナンス工数の削減が期待できます。また、HULFTの機能によりエラーの処理も簡易化され、効率的な運用が実現します。

社内データを活用したデータ分析

HULFTとHULFT Squareを組み合わせることで、社内のメインフレームやSaaSなどさまざまなシステムに存在するデータを、データレイクやデータウェアハウスに集約できます。これにより、分散したデータを一元管理し、自社のデータを活用した分析が可能になります。さらに、ビジネスインテリジェンス(BI)や生成AIを組み合わせることで、自社のビジネスに即したインサイトを得ることができ、迅速な意思決定を支援します。

まとめ

HULFTは、企業の情報システム内に混在するメインフレームやUNIX、Linux、Windowsのほか、クラウド上のシステムで生成されるログデータやCSVファイルなどあらゆるファイルを、組織やシステムを超えて安全、確実に連携します。企業が求めるセキュリティやエラーハンドリングが容易な機能を、設定のみで利用でき開発期間の短縮を実現します。

HULFTと連携可能なソリューションを組み合わせることで、既存の資産を活かしながらビジネスの状況変化に合わせて柔軟に拡張が可能なため、長期的な視点でも高い投資対効果が期待できるでしょう。

ぜひ本記事を参考にHULFTを活用し自社のDXを加速させてください。

執筆者プロフィール

M.Takahashi

- ・所 属:マーケティング部

- セゾンテクノロジーに入社後、HULFTをはじめとしたデータ連携製品事業に従事。パートナーセールス、カスタマーサポートなどを経て、現在はマーケティングを担当。データ連携の重要性や最新情報を発信しています。

- (所属は掲載時のものです)

おすすめコンテンツ

データ活用コラム 一覧

- データ連携にiPaaSをオススメする理由|iPaaSを徹底解説

- システム連携とは?自社に最適な連携方法の選び方をご紹介

- 自治体DXにおけるデータ連携の重要性と推進方法

- 生成 AI が切り開く「データの民主化」 全社員のデータ活用を阻む「2つの壁」の突破法

- RAG(検索拡張生成)とは?| 生成AIの新しいアプローチを解説

- Snowflakeで実現するデータ基盤構築のステップアップガイド

- SAP 2027年問題とは? SAP S/4HANAへの移行策と注意点を徹底解説

- Salesforceと外部システムを連携するには?連携方法とその特徴を解説

- DX推進の重要ポイント! データインテグレーションの価値

- データクレンジングとは何か?|ビジネス上の意味と必要性・重要性を解説

- データレイクハウスとは?データウェアハウスやデータレイクとの違い

- データ基盤とは?社内外のデータを統合し活用を牽引

- データ連携を成功させるには標準化が鍵

- VMware問題とは?問題解決のアプローチ方法も解説

- kintone活用をより加速するデータ連携とは

- MotionBoardの可能性を最大限に引き出すデータ連携方法とは?

- データクレンジングの進め方 | 具体的な進め方や注意点を解説

- データ活用を支えるデータ基盤の重要性 データパイプライン選定の9つの基準

- 生成AIを企業活動の実態に適合させていくには

- Boxとのシステム連携を成功させるためのベストプラクティス ~APIとiPaaSの併用で効率化と柔軟性を両立~

- RAGに求められるデータ基盤の要件とは

- HULFTで実現するレガシーシステムとSaaS連携

- データ分析とは?初心者向けに基本から活用法までわかりやすく解説

- 今すぐ取り組むべき経理業務の効率化とは?~売上データ分析による迅速な経営判断を実現するデータ連携とは~

- Amazon S3データ連携のすべて – メリットと活用法

- ITとOTの融合で実現する製造業の競争力強化 – 散在する情報を統合せよ!

- データ分析手法28選!|ビジネスに活きるデータ分析手法を網羅的に解説

- Amazon Auroraを活用した最適なデータ連携戦略

- 生成AIで実現するデータ分析の民主化

- データ活用とは?ビジネス価値を高める基礎知識

- iPaaSで進化!マルチRAGで社内データ価値を最大化

- Microsoft Entra ID連携を徹底解説

- iPaaSで実現するRAGのデータガバナンス

- 銀行DXを加速!顧客データとオープンデータで描く金融データ活用の未来

- データ統合とは?目的・メリット・実践方法を徹底解説

- 貴社は大丈夫?データ活用がうまくいかない理由TOP 5

- 連携事例あり|クラウド会計で実現する経理業務の自動化徹底解説!

- 顧客データを統合してインサイトを導く手法とは

- SX時代におけるサステナビリティ経営と非財務データ活用の重要性

- メタデータとは?基礎から最新動向までFAQ形式で解説

- データは分散管理の時代?データメッシュを実現する次世代データ基盤とは

- API連携で業務を加速!電子契約を使いこなす方法とは

- BIツール vs. 生成AI?両立して実現するAI時代のデータ活用とは

- 脱PoC!RAGの本番運用を支える「データパイプライン」とは

- モダンデータスタックとは?全体像と構成要素から学ぶ最新データ基盤

- データ分析の結果をわかりやすく可視化!〜 ダッシュボードの基本と活用徹底ガイド 〜

- Boxをもっと便利に!メタデータで始めるファイル管理効率化

- メタデータで精度向上!生成AI時代に必要なメタデータと整備手法を解説

- HULFTユーザーに朗報!基幹システムとSalesforceを最短1時間でつなぐ方法

- 脱炭素経営に向けて!データ連携基盤でGHG排出量をクイックに可視化

- データが拓く未来のウェルスマネジメント

- iPaaSが必要な理由とは?クラウド時代に求められる統合プラットフォーム

- 顧客データがつながると、ビジネスは変わる。HubSpot連携で始める統合データ活用

- AI時代のデータ探索:ベクトル検索の手法とデータ連携方法を解説

- RAGのドキュメント検索の精度を高めるチャンク分割とは

- 名刺管理データを真価に変える:CRM・SFA活用で営業力を最大化

- ETL・ELT・EAIの違いとは?データ連携基盤を最適化するポイントを徹底解説

- Marketoと外部ツールのデータ連携で実現するBtoBマーケティングの効率化

- 鍵はデータの構造化!生成AIの回答精度を高める前処理の実践

- データ連携基盤で実現するこれからの防災DX《前編》

- データ連携基盤で実現するこれからの防災DX《後編》

- 効率性と柔軟性を併せ持つ「ローコード×データ連携」で競争優位性を手に入れる!

- Oktaを軸に広がるIdP連携・データストア接続・iPaaS活用の完全解説

- 銀行の不正検知を強化する行内データ活用戦略:予測・予防型への転換ポイント

- 生成AIの費用対効果をどう測る?ROI指標と見落としがちな観点を解説

- AIの嘘をどこまで許容する?情シスが知るべきRAGハルシネーション抑止策

- API連携とは?基本の仕組み・メリット・導入手順などを徹底解説!