顧客データを統合してインサイトを導く手法とは

企業が保有する顧客データには、商談履歴や問い合わせ履歴など、多種多様な情報が蓄積されています。これらを適切に統合・分析することで、顧客の行動パターンや潜在的なニーズを把握し、ビジネスに役立つインサイトを導くことが可能です。

近年、RAG(Retrieval-Augmented Generation)や機械学習などのAI技術を活用しながら、データを高度に分析する手法が注目を集めています。今回は、iPaaS(Integration Platform as a Service)を使って散在した顧客データを一元的に統合し、生成AIでインサイトを得る手法についてご紹介します。

![]() Shinnosuke Yamamoto -読み終わるまで6分

Shinnosuke Yamamoto -読み終わるまで6分

データ活用における課題

企業が持つデータを有効的に活用するには、まず組織におけるデータの状態を整理し、データの収集や分析に適した体制を整える必要があります。

企業の中には、現場レベルでさまざまなデータを扱っていながら、データ活用を前提とした全社的かつ一元的なデータの取り扱いに関する方針が定まっていないケースが少なくありません。こうした状態では、データはあってもそれを組織横断的に活用することが難しく、実際のビジネス成果に結び付けにくいという課題を抱えがちです。

近年はクラウドサービスやオンプレミス環境など、複数のプラットフォームにデータが保管される状況が一般的となりました。そのため、分析担当者や意思決定者が現状把握や予測のために正確な情報をすぐに入手したいと思っても、複数にまたがるデータソースがネックとなり、迅速なデータ活用が難しいといったケースもあります。

さらに、BIやAIを活用した高度な分析手段を導入しても、前提となるデータの品質に問題があると、正確なインサイトを得られません。顧客データをはじめとした重要情報をきちんと整理・統合する仕組みづくりが、多くの企業にとって急務となっています。

データの所在がわからない

データ活用の大きな障壁の一つは、情報がどこに存在するのかを把握しきれていない点にあります。複数のデータベースやファイルサーバーに散在していると、すべての情報源を確認するだけでも莫大な工数を要します。

また、クラウドや社内システムなど、場所が異なる環境にデータが混在している状況では、アクセス権限やセキュリティの面でも管理が煩雑になりがちです。こうした状況が解消されない限り、適切なデータ分析は難しくなります。

まずは社内のデータマップを作成し、どのシステムに何が格納されているのかを可視化することが、データ活用の第一歩として重要です。

データをどう分析したらいいかわからない

膨大な顧客データや商品データを前にして、どのような視点で分析を進めるべきかが明確でないケースも多々あります。分析手法は統計分析や機械学習など多岐にわたりますが、現場の担当者が自らデータを分析するには専門知識が求められ、このスキルの壁がデータ活用を阻む一因となっています。

スキルの壁を取り払うための取り組みとして、SQLやPythonによるコーディングや、BIツールによるダッシュボード構築のスキルに関する現場の担当者向けの研修・トレーニングが考えられます。こうした取り組みは現場の担当者のITリテラシー向上に寄与する一方で、全員がこれらのスキルを身に着けるには限界があります。

その「スキルの壁」を乗り越えるツールとして期待されているのが生成AIです。生成AIをデータ活用の枠組みに適切に取り込み、スキルに依存しない環境を整備していくことが成功への近道となります。

-

▼機械学習についてもっと詳しく知りたい

⇒ 機械学習|用語集

-

▼生成AIについてもっと詳しく知りたい

⇒ 生成AI(Generative AI)|用語集

データをどう解釈したらいいかわからない

分析結果が出ても、数字やグラフをどのように読み解けばいいのか分からないままでは、意思決定に生かせないまま終わってしまいます。特にビジネス経験の浅い担当者や別部門のスタッフにとっては、専門的なデータ分析の知見を身につける機会が限られている場合が多いです。

データの分析において重要なことは、新たな発見、すなわち「インサイト」の発掘です。分析結果からこれまで気付けなかった傾向や関係性を読み解くことで、次のアクションにつなげることができるようになります。

データ活用のあり方を考えるうえでは、データそのものやデータの分析手法のみならず、その成果をもとにどのようにビジネスに反映させていくかまでを設計する必要があります。

活用したいデータはどこにあるのか

データ活用の第一歩は、現時点でどのような情報がどこに存在しているのかを明らかにすることから始まります。

企業内には、オンプレミス環境やクラウドサービス、各部門が独自に管理しているシステムなど、さまざまな場所にデータが存在します。このように分散している情報を把握しないままでは、分析すべき対象を適切に絞り込むことができません。

システムの移行や統廃合の歴史が長い企業ほど、データが散在しやすい傾向にあります。現場担当者にとって当たり前のシステムでも、経営層や他部門からは存在すら認識されていないことも珍しくありません。

特に顧客データは、マーケティング部門やカスタマーサポートなど、部署をまたいで管理されることが多くあります。

データはオンプレミスにもある

便利なクラウドサービスが次々にリリースされている昨今ですが、そのセキュリティ要件やカスタマイズ性の高さなどを理由に、オンプレミスのシステムも多くの企業で依然として利用されています。現在ではオンプレミスとクラウドの両方を自社のポリシーで使い分けるハイブリッド構成が増えています。

オンプレミスのデータを統合する際には、既存システムとの相互接続やネットワーク設定など、運用面のハードルが大きくなることが多いです。結果として、オンプレミス側のデータが統合のボトルネックになってしまうこともあります。

このような課題を解決するためには、今後の拡張性を見据えてクラウド移行を検討するか、もしくはiPaaSなどの連携基盤でオンプレミスのデータをクラウドとシームレスに接続する仕組みづくりが大切です。

-

▼iPaaS についてもっと詳しく知りたい

⇒ iPaaS |用語集

データの所有者は部門をまたがっている

顧客データはマーケティング部門、自社の販売実績は営業部門、サポート問い合わせ履歴はカスタマーサポート部門など、企業内の複数の部署にデータ所有者が分散しているケースはごく一般的です。

データの統合を進める上で問題になるのは、部門の縦割り組織や承認フローの違いなどです。これらを乗り越えるには、部門を超えた共同のプロジェクトとして推進し、協力体制を構築していくことが大切です。

データの形式はバラバラである

一般にシステムが異なればデータの形式も異なります。例えば営業部門が使うSFAやマーケティング部門が使うCRM・MAではデータはJSON形式のAPI経由で利用可能であったり、カスタマーサポート部門が使う問い合わせ管理システムはオンプレミス環境にCSVファイルで保存していたりすることもあるでしょう。

他にも、メールやSNSのやり取りといったテキストデータ、画像や音声などの非構造データまで、多様な形式の情報が存在するのが現代の企業環境の特徴です。

これらのデータを顧客の軸で統合していくためには、フォーマットの変換や正規化といった作業が必要となります。こうしたフォーマットの統一や前処理の工程を効率化するために、iPaaSを使ったデータタパイプラインの構築が有効です。

iPaaSと生成AIで実現する顧客データ統合

分散したデータをスムーズに接続し、高度な分析や自動化へとつなげるためには、iPaaSと生成AIを効果的に活用することがポイントです。iPaaSは、さまざまなシステムやプラットフォーム間をつなぐデータの統合基盤として機能し、複数のデータソースのやり取りを自動化する仕組みを提供します。データ統合のハードルとなるAPIやフォーマットの違いを吸収し、必要な情報を一元管理することで、データ活用に求められるデータの供給を迅速に行います。

一方、生成AIは統合されたデータに対して高度な分析を行い、自然言語でのレポーティングや予測分析など、多様なアウトプットを作り出すことができます。例えば、RAG(Retrieval-Augmented Generation)で情報を取り出しつつ文章を生成する手法では、複数のデータを横断的に参照しながら、説得力のある分析結果を提示できるようになります。

このように、iPaaSと生成AIを組み合わせることで、既存のデータ活用における課題を包括的に解決しやすくなります。企業の営業部門やマーケティング部門、カスタマーサポート部門では、顧客データをもとに接客やアフターサービスを最適化し、生産や製造部門では品質管理や需要予測の精度向上につながるなど、多岐にわたる効果が期待されます。

-

▼RAGについてもっと詳しく知りたい

⇒ 検索拡張生成(RAG:Retrieval Augmented Generation)|用語集

顧客データを統合する

顧客データの統合には、CRMやMAツールなど複数のシステムからの情報を集約し、単一の顧客IDや顧客名を軸としてひも付ける作業が重要です。iPaaSを活用することで、異なるシステム間で発生するデータのずれや重複登録を検知し、名寄せ等のデータの加工を行い、標準化された顧客データセットを維持できるようになります。

標準化された顧客データセットをもとに、顧客に関わる各部門は、各部門が持つ顧客に関する情報を共有して利用可能になります。

生成AIでインサイトを創出する

統合された顧客データをiPaaSを通じて生成AIに与え、生成AIが自然言語処理を通じて分析を行うことで、何が起きているのか、これからどうなるのかといった示唆を提供することができます。例えば、新入社員や中途社員が顧客を引き継いだ時に過去の顧客とのやり取りを要約して共有したり、顧客に対してどのようにアクションを取るべきかを記したレポートを素早く得ることができます。

また、類似顧客のクラスタリングや購買パターンの抽出などにより、新規施策の効果や顧客ロイヤルティの変化をトレースする、といった活用方法も考えられます。

社内に散在する様々な顧客データと言葉で情報を整理する生成AIによって、誰もが簡単にデータ分析の結果を活用することができるようになります。

HULFT SquareでAIエージェントを実現する

セゾンテクノロジーが提供するiPaaS「HULFT Square」は、ノーコードでデータの統合と生成AIとの連携を実現することが可能です。

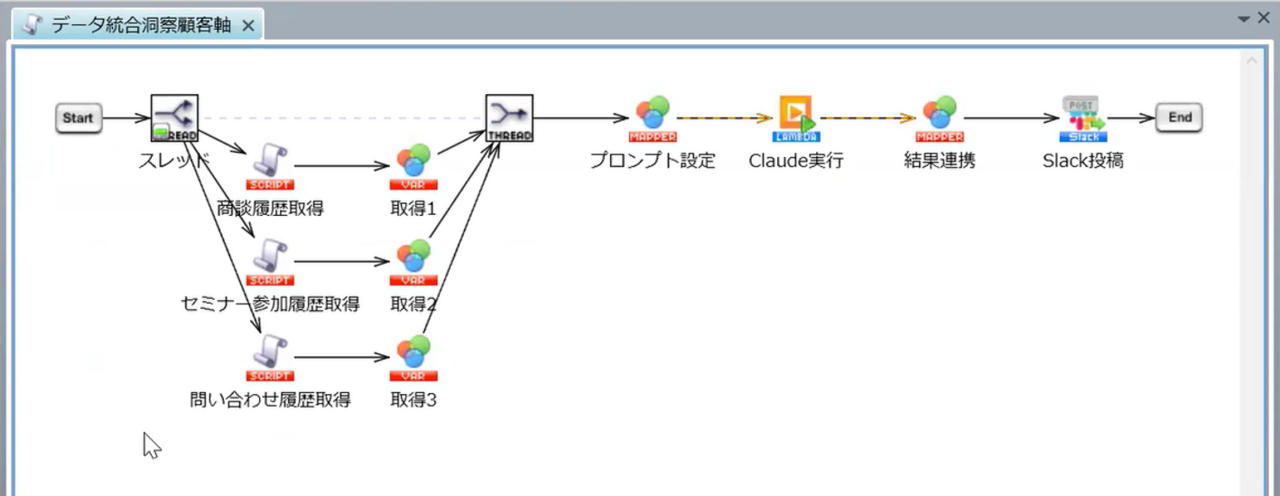

【画面:スクリプト】

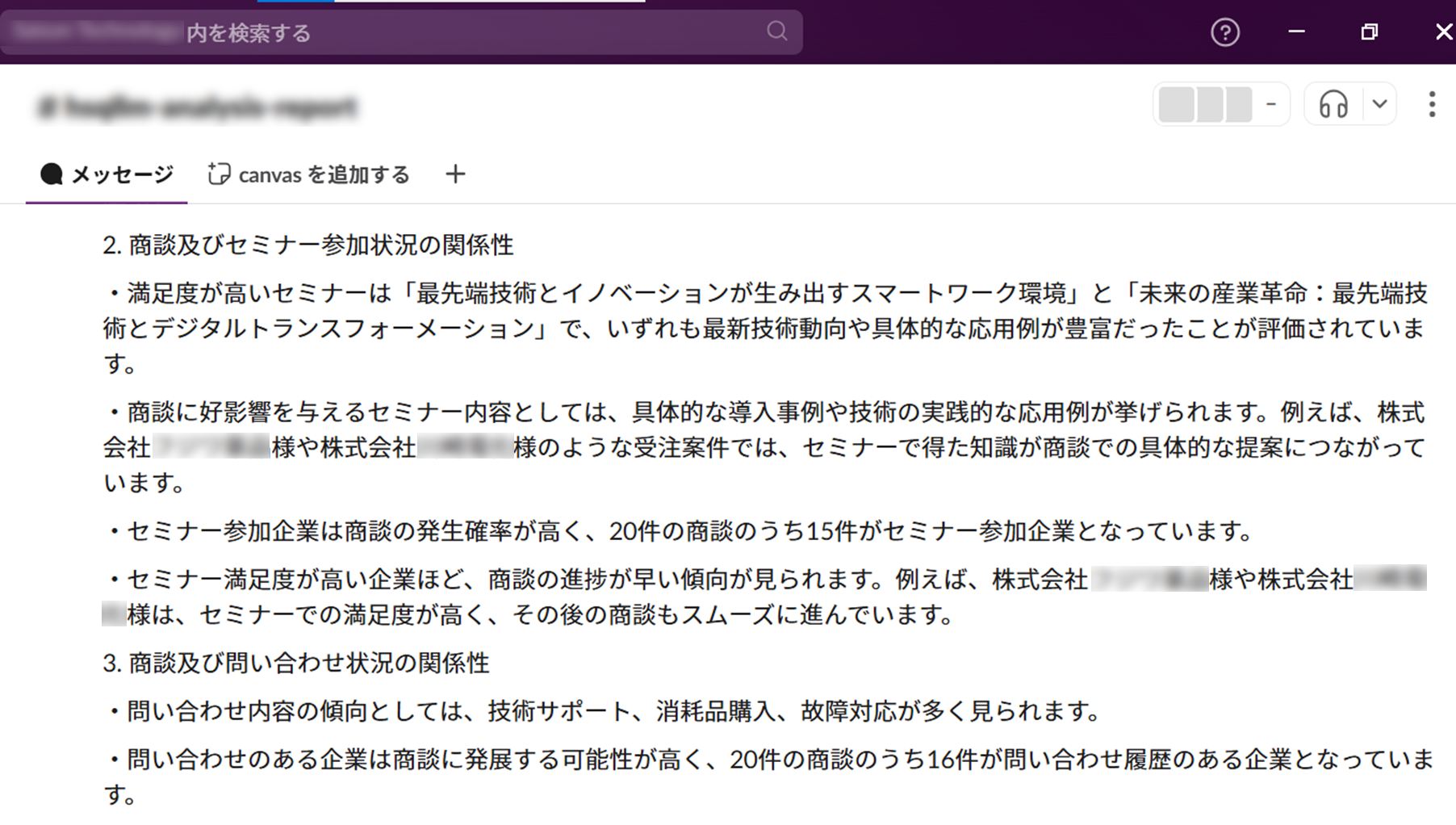

例えば上記の処理では、営業部門が持つ商談データ、マーケティング部門が持つセミナー参加データ、カスタマーサポート部門が持つ問い合わせデータを統合して、生成AI(Claude Sonnetモデル)にデータを連携し、その結果をコミュニケーションツール(Slack)に投稿しています。

例えば、毎晩この一連のプロセスが実行され、翌日の朝にはSlackに昨日時点での顧客データの統合分析レポートが確認可能になっていて、レポートの内容をもとにどのように販促を行うかの戦略を考えることができます。

【画像:分析結果の例】

これらのデータの収集・統合や分析を人の手で行うには、部署間の調整や開発作業など膨大な手間と時間を要します。一方、HULFT Squareで各種データソースと生成AIをつなぐことにより、業務を共に進めるエージェントとしてデータ活用を推進することが可能です。

まとめ

iPaaSと生成AIを活用して顧客データを統合・分析することで、データの所在や形式の違いに由来する課題を解決し、従来よりも迅速にデータからインサイトを創出してビジネスに活かすことが可能になります。

今回は顧客データを例に取り上げましたが、顧客データのみならず商品データや社員データなど、さまざまな業務において有用なインサイトが求められています。

セゾンテクノロジーの「HULFT Square」を活用して、社内に眠るデータを統合し、そのデータから最大限の価値を引き出しましょう。

執筆者プロフィール

山本 進之介

- ・所 属:データインテグレーションコンサルティング部 Data & AI エバンジェリスト

- 入社後、データエンジニアとして大手製造業のお客様を中心にデータ基盤の設計・開発に従事。その後、データ連携の標準化や生成AI環境の導入に関する事業企画に携わる。2023年4月からはプリセールスとして、データ基盤に関わる提案およびサービス企画を行いながら、セミナーでの講演など、「データ×生成AI」領域のエバンジェリストとして活動。趣味は離島旅行と露天風呂巡り。

- (所属は掲載時のものです)

おすすめコンテンツ

データ連携にiPaaSをオススメする理由|iPaaSを徹底解説

iPaaSがなぜデータ連携に適しているのか、従来の方法とどのように異なるのか、そして実際にどのように活用されているのかを徹底解説します。

データ活用コラム 一覧

- データ連携にiPaaSをオススメする理由|iPaaSを徹底解説

- システム連携とは?自社に最適な連携方法の選び方をご紹介

- 自治体DXにおけるデータ連携の重要性と推進方法

- 生成 AI が切り開く「データの民主化」 全社員のデータ活用を阻む「2つの壁」の突破法

- RAG(検索拡張生成)とは?| 生成AIの新しいアプローチを解説

- Snowflakeで実現するデータ基盤構築のステップアップガイド

- SAP 2027年問題とは? SAP S/4HANAへの移行策と注意点を徹底解説

- Salesforceと外部システムを連携するには?連携方法とその特徴を解説

- DX推進の重要ポイント! データインテグレーションの価値

- データクレンジングとは何か?|ビジネス上の意味と必要性・重要性を解説

- データレイクハウスとは?データウェアハウスやデータレイクとの違い

- データ基盤とは?社内外のデータを統合し活用を牽引

- データ連携を成功させるには標準化が鍵

- VMware問題とは?問題解決のアプローチ方法も解説

- kintone活用をより加速するデータ連携とは

- MotionBoardの可能性を最大限に引き出すデータ連携方法とは?

- データクレンジングの進め方 | 具体的な進め方や注意点を解説

- データ活用を支えるデータ基盤の重要性 データパイプライン選定の9つの基準

- 生成AIを企業活動の実態に適合させていくには

- Boxとのシステム連携を成功させるためのベストプラクティス ~APIとiPaaSの併用で効率化と柔軟性を両立~

- RAGに求められるデータ基盤の要件とは

- HULFTで実現するレガシーシステムとSaaS連携

- データ分析とは?初心者向けに基本から活用法までわかりやすく解説

- 今すぐ取り組むべき経理業務の効率化とは?~売上データ分析による迅速な経営判断を実現するデータ連携とは~

- Amazon S3データ連携のすべて – メリットと活用法

- ITとOTの融合で実現する製造業の競争力強化 – 散在する情報を統合せよ!

- データ分析手法28選!|ビジネスに活きるデータ分析手法を網羅的に解説

- Amazon Auroraを活用した最適なデータ連携戦略

- 生成AIで実現するデータ分析の民主化

- データ活用とは?ビジネス価値を高める基礎知識

- iPaaSで進化!マルチRAGで社内データ価値を最大化

- Microsoft Entra ID連携を徹底解説

- iPaaSで実現するRAGのデータガバナンス

- 銀行DXを加速!顧客データとオープンデータで描く金融データ活用の未来

- データ統合とは?目的・メリット・実践方法を徹底解説

- 貴社は大丈夫?データ活用がうまくいかない理由TOP 5

- 連携事例あり|クラウド会計で実現する経理業務の自動化徹底解説!

- 顧客データを統合してインサイトを導く手法とは