ファイル転送・超入門

「データ転送ミドルウェア」で、もっと業務を効率的に!

異なるシステム間のデータを連携させたい場合、貴社ではどのような方法をとっていますか?

いままでは、「FTPでファイルを一括送信する」「データを二重入力する」などの方法が一般的でした。

しかし、いずれも即時性に欠ける・効率が悪いなどの問題点がありました。

これらにかわって、いま注目されているのが、データをリアルタイムで効率的に連携することができる「データ転送ミドルウェア」です。

本記事では、「データ転送ミドルウェア」とは何か、そして「データ転送ミドルウェア」を用いたデータ連携と、既存のデータ連携はどう違うのかについて、ご紹介します。

1. 「データ転送ミドルウェア」とは

1-1「ミドルウェア」とは

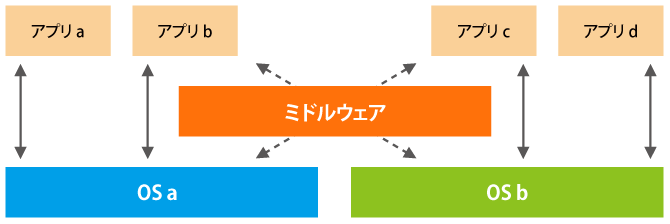

「ミドルウェア」とは、オペレーションシステム(OS)とアプリケーションソフトウェアとの間に位置するソフトウェアの種類の一つです。

通常、多くのアプリケーションで共通して利用される可能性が高い機能は、OSの機能として提供されます。

しかし、OSに搭載するほど汎用的ではないけれど、ある特定の分野では必ず共通して利用される機能というものが存在します。

その機能を、個別に開発するのは効率が悪いので、「ミドルウェア」という形で提供されているのです。

「ミドルウェア」の中には、複数のOSやハードウェアに対応していて、アプリケーションが、OSの違いなどを気にしなくてもいいように設計されているものも多く存在しています。

1-2「データ連携ミドルウェア」とは

「データ連携ミドルウェア」とは、異なるOS上で稼働する各種業務システムや各種クラウドサービスのデータを連携させることを目的に提供されている「ミドルウェア」を指します。

2. 「データ転送ミドルウェア」と、その他のデータ連携方法との違い

「データ転送ミドルウェア」が登場するまでは、異なるシステム間でのデータ連携には、主に「ファイル転送」と「データの二重入力」という二つの方法が採用されていました。

2-1「ファイル転送」と「データ転送ミドルウェア」との違い

(1)「ファイル転送」とは

「ファイル転送」とは、ネットワークを使用して、ファイルを送受信することを指します。

「ファイル転送」には、FTP(File Transfer Protocol)という通信手順がよく使われています。

「ファイル転送」は、特別なソフトウェアを導入することなく、すぐに利用が可能なので、多くの企業で利用されています。

(2)「ファイル転送」のデータ処理方法

「ファイル転送」は、「バッチ処理」と呼ばれる一括処理方法が用いられています。

「バッチ処理」とは、一定量のデータを一つのファイルに書き込んだ後で、まとめてデータを転送する方法です。

(3)「ファイル転送」と「データ転送ミドルウェア」との違い

「ファイル転送」で使用されている「バッチ処理」は、たとえば、月末に銀行に社員の給与データを一括送信するときなどのように、リアルタイム性を必要としない処理に向いています。

しかし、たとえば「販売管理システムでAという商品が1個売れたら」⇒「在庫管理システムからAの在庫数を1引き落とす」というような即時性を求められる処理には向いていません。

これに対し、「データ転送ミドルウェア」は、必要が発生した段階ですぐに、データ連携処理を行うことができます。

- 「ファイル転送」:「バッチ処理」での連携が得意

- 「データ転送ミドルウェア」:「バッチ処理」はもちろん、リアルタイムでの連携も得意

2-2「データの二重入力」と「データ転送ミドルウェア」との違い

(1)「データの二重入力」とは

「データの二重入力」とは、複数のシステムに、同じデータを人が手入力することを指します。

「データの二重入力」は、たとえば「見積もり・請求システム」と「会計システム」のように、システム間のデータフォーマットの違いなどにより、「ファイル転送」でのデータ連携ができない(難しい)場合の運用方法として活用されてきました。

人的作業なので、システムのコストはかかりませんが、時間がかかる上、間違いが起こる可能性も高く、非常に非効率でした。

(2)「データの二重入力」のデータ処理方法

手入力ですので、基本的には1レコードずつの処理になります。

ただし、人間が動かないと処理が進まないので、そこにタイムラグが発生します。

また、複数のデータフォーマットにも対応可能ではありますが、(1)でも述べたとおり人的ミスが発生する可能性が非常に高くなります。

(3)「データの二重入力」と「データ転送ミドルウェア」との違い

「データ転送ミドルウェア」を活用すれば、フォーマットの異なるデータ間での連携も可能な上、人的処理とは異なり、瞬時に、間違いなく処理することが可能になります。

- 「データの二重入力」:柔軟性は高いが、効率が悪く、ミスも起こりやすい。

- 「データ転送ミドルウェア」:柔軟性が高い上に、効率性・正確性にも優れている。

上記2-1、2-2のような理由により、「データ転送ミドルウェア」を導入する企業が増えてきているのです。

まとめ

1つの企業の中に、複数のデータベース・ファイルシステム・業務システム・クラウドサービスなどが混在するようになったいま、各システムが保持しているデータをいかに「効率的に」かつ「安全に」連携させていくかが、大きな課題となっています。

その解として注目されているのが、「データ転送ミドルウェア」です。

「データ転送ミドルウェア」には、異なるシステムのデータを連携する機能だけではなく、転送エラーへの対応・ファイル到着後のアプリケーション自動起動など、細やかな連携処理を実現するための機能を搭載しているものもあります。

機能・特徴・実績などを比較した上で、自社に最適なものを選定しましょう。

ファイル転送・超入門 コラム一覧

- ファイル転送・超入門

- データ転送サービスを使う前に認識すべき「シャドーIT」の危険性

- ファイル転送サービス:押さえておきたい!5つの選定ポイント

- 無料ファイル転送サービスの落とし穴!情報漏えい対策

- ファイル転送に使われるプロトコルの役割と種類を理解する

- 大容量ファイルを送受信するならファイル転送サービスがベスト?

- 止まらないデータの大容量化。ファイル転送苦労していませんか?

- 大容量ファイル転送ソフト、操作性を重視することで得られる3つのメリット

- IoTデータ連携で気をつけなければならない4つのこと

- クラウドデータ連携の方法とは?

- HTTP通信でファイル転送? ISDNが終了する2020年問題

- FTPでは解決できないファイル転送を実現するMFT

- USBメモリはもう不要?LANでデータ転送を行う3つの方法

- データ連携基盤で業務の効率化!3つのメリット

- 便利! ブルートゥースでのファイル転送活用術

- 知っているようで知らなかったファイル転送サービスの使い方

- データ連携ミドルウェアを選ぶときのポイント

- 業務効率化を推進するおすすめファイル転送サービス

- データ連携の頼れる味方!ETLによる効率的な変換と有効活用

- Salesforceとのデータ連携方法

- データ転送ミドルウェアで、もっと業務を効率的に

- これがおすすめ!セキュリティを意識したデータ転送サービス

- EAIによる効率的なデータ連携とサイロ化したシステムの統合

- 海外拠点とのシステム連携なら英語対応のツールで業務効率化!

- システム連携を一元管理することで得られる3つのメリット

- 社内に散在するデータ連携を実現するDIプラットフォーム