導入事例 | 株式会社LOZI 様

モノの動きを可視化しサプライチェーンをつなぐソリューションで社会課題解決に貢献

サービスと顧客のデータ要件の齟齬をHULFT Squareで吸収しデリバリー速度を向上

- 業種・業態

- 情報・通信

- 導入製品

- HULFT Square

- キーワード

- クラウド連携 / データ連携基盤 / AWS連携 / kintone連携 / Box連携

株式会社LOZI は、トラックドライバーの労働時間規制への対応や物流業界における共同輸送などの社会課題を解決するべく設立されたスタートアップ企業だ。

同社が開発・提供するのは、バーコードやQRコードをスマートフォンで読み取ることでモノの動きを可視化し、分断されたサプライチェーンをつなぐソリューション「SmartBarcode」。大手物流会社をはじめ、物流業者以外の業種でも多くの企業に採用され、サプライチェーンの新たなプラットフォームとなりつつあるこのSmartBarcode において、同社はデータ連携の効率化を目的にHULFT Squareを活用している。

お客様の課題

データ連携によってデータの整備・加工などの工数を削減し、サービス提供を迅速化したい

導入効果

サービス提供の迅速化により

サービス提供の迅速化により

社会課題の解決

を促進

トラックドライバーの

トラックドライバーの

待機時間削減

などの成果に寄与

データ連携により

データ連携により

荷主・物流事業者双方の業務負荷を軽減

“モノをつなぐパスポート”で物流の課題に挑む

サプライチェーンは今、トラックドライバーの不足や労働時間の規制、輸送費の上昇など、多くの課題に直面している。そうした中、物流業界のみならず社会全体を変革し得るソリューションとして注目を集め、導入実績を増やしているのが、LOZIの開発・提供するSmartBarcodeだ。

「サプライチェーンをつなぐ“モノのパスポート”」をコンセプトとするこのサービスは、バーコードやQRコードを製品やパレットなどに貼りつけ、それをスマートフォンで読み取るだけで、製品の詳細や輸送経路などの情報をウェブアプリで取得・入力できるというもの。サプライチェーンの入口から出口までの情報を、多くの事業者が介在する中でもバーコードやQRコードでシームレスに、かつグローバルに可視化できるのが特長だ。

SmartBarcodeは、専用のスキャナーやアプリのダウンロードを必要としないウェブアプリで導入のハードルが低いことや、読み取る人や場所ごとに異なるデータセットにアクセスするため、企業間をまたいで情報を入力・共有でき、かつ帳票の作成を自動化できること、さらに取得したデータを企業に連携することで、基幹システムなどへの入力作業を省けることなど多くのメリットを有し、2025年時点で類例のないサービスとなっている。

SmartBarcodeは2020年、サプライチェーンに関する社会課題の解決に寄与したいという、LOZIの強い想いから生み出されたサービスだ。同社の設立は2018年。働き方関連法が施行され、トラックドライバーの労働時間規制、いわゆる「物流2024年問題」に焦点が当たる中でのスタートだった、と取締役の伴雅弘氏は振り返る。

「複数の事業者の荷物をまとめて運ぶ共同輸送や、同じ倉庫で商品を管理する共同保管など、1つの荷物に関わる事業者や人員が増え、サプライチェーンが複雑化・煩雑化する中、『物流2024年問題』をいかにして乗り切るか。そこで着目したのが、世界中で利用されているバーコードとQRコードでした。設備投資を特段しなくても、バーコードとスマートフォンさえあれば、事業者間の分断なく情報を伝えられるのでは、という発想から、SmartBarcodeは生まれました」

同社は、SmartBarcodeの開発・提供にあたり、「顧客からの要望すべてには応えない」という、一般的のベンダーとは正反対ともいえるモットーを掲げている。その意図について、伴氏はこう説明する。

「特定の企業のためではなく、万人の利用できる、汎用性のあるシステムを作りたい、という思想がサービスの根幹にあるからです。お客様からご要望があった場合には、他のお客様にも有効活用できる機能であるかという観点から、必要と判断したものだけを追加しています。世界中で利用されるシステムに育てたいという理念においても、また売上を特定のお客様に依存しないという経営戦略の上でも、大事な方針であると考えています」

データ連携の問題解消に向けHULFT Squareを採用

同社の狙い通りSmartBarcode は、導入の容易さと汎用性の高さが業界内外で評価され、リリース当初から大手物流会社を中心にユーザーを獲得。その後の機能強化により、農業や製造業、建設業、流通業、小売業など、業種・業態を問わず多くの企業に利用されるプラットフォームとなった。さらに同社は、国土交通省や経済産業省などのプロジェクトに積極的に参加し、労働者人口の減少や温室効果ガスの排出量削減など、国の抱える課題の解決に向けた新機能の開発を推し進めていった。ただ、そのようなビジネスの拡大にともない、SmartBarcode のソリューションとしての課題が見えてきた、と伴氏は話す。

「大手企業のお客様との取り引きが増えるにつれ、データ連携の効率化の必要性を強く感じるようになりました。SmartBarcode で企業間における情報の一元管理を実現するためには、情報の連携が必要です。その際には、API などを利用したデータの送信や連携するデータの選定など、お客様側のシステム部門に頼らざるを得ない部分が多くありました。また、大手企業のお客様だと大量の情報を取り扱うため、情報を一つ一つ手入力したり、毎回API の接続を行ったりするのが次第に難しくなっていきました」

そうした課題を解決できるソリューションを模索する中、出会ったのがHULFT Squareだ。当初はDataSpiderも候補に挙がったが、より細かく同社の要求に応えられると感じたのはHULFT Squareだった、と伴氏はいう。

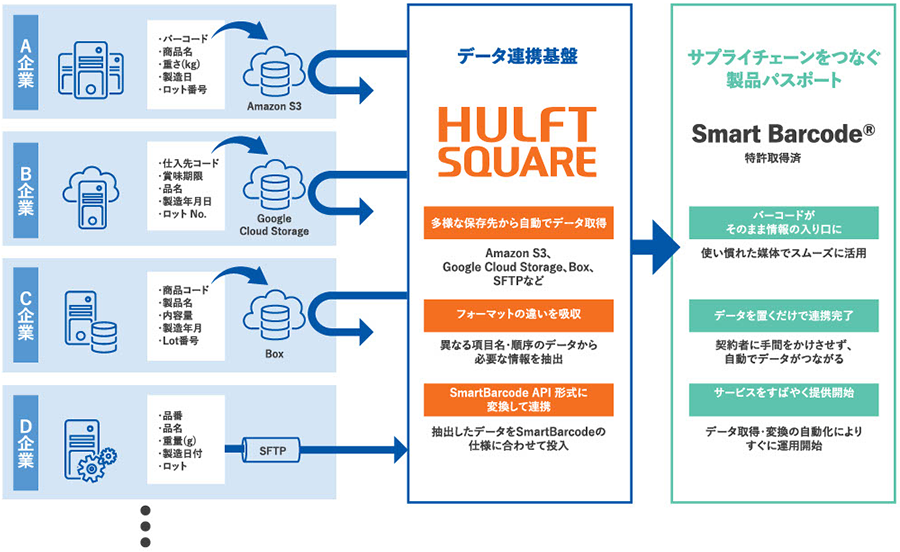

「選定の決め手になったのは、データの受け渡しのできるシステムの種類が非常に豊富なことでした。当社のサービスはAWS 上で運用し、それに対してお客様の利用しているシステムはGoogleドライブやkintone などバラバラですが、HULFT Squareならさまざまなシステム同士を容易に連携できます。お客様のシステム部門にデータを整理・加工していただく必要がなく、現状のシステムで出力されるデータをそのまま送ってもらうだけでデータ整理・加工を自動で行うことができ、お客様・当社双方の負荷を軽減できると考えました」

圧倒的スピードでSmartBarcodeの活用事例を創出

2023年のHULFT Squareの導入により、SmartBarcodeは進化を遂げた。顧客は、基幹システムのデータなどを自社で利用中のクラウドストレージサービスへ格納、またはHULFT SquareのSFTPで送信する。その際のデータは従来と異なり、CSVファイルやExcelファイルなど、どのような形式でも問題なくなった。HULFT SquareのETL機能でデータを自動的に整理・加工し、SmartBarcodeにアップロードできるようになったためだ。伴氏はいう。

「お客様に対して、『必要な情報さえ入っていればデータの種類や量は気にせず、手間をかけずに出力できる形で送ってください』とお願いできるようになり、お客様側のコストを大幅に削減できました。また、データ連携が自動化・高速化されたことで、お客様からご要望を受けたその日のうちにデータを修正したり、データ連携からデモ作成までを含めて3 日程度でサービス提供を開始したりするなど、お客様にインパクトを与えられるスピード感でSmartBarcodeを運用可能になりました」

SmartBarcode の活用事例も次々に生まれている。たとえば、家電量販大手A社と家電物流大手B社のケース。A社はB社から物流運営の支援を受けているが、従来は店舗配送業務において紙伝票を利用していたため、紙の出力・管理コストがかかる、情報漏洩の不安があるなどの課題を抱えていた。一方のB社も、配送先店舗でのやり取りに時間を要してトラックドライバーの待機時間が長くなる、という問題に頭を悩ませていた。

それらの課題の解決に向け、B社はSmartBarcodeを導入。スマートフォンとQRコードを利用して、出荷から店舗での検品までのデータを簡単に入力・共有できるようにした。当初、A社の数店舗から始まったこの取り組みは、実証実験の成果を受け、現在はほぼ全店舗へ拡大。膨大に消費されていた紙伝票が電子化によって不要となり、同時に情報漏洩の不安が一掃された。

株式会社LOZI 取締役

株式会社LOZI 取締役伴 雅弘 氏

一方、B社側では、各店舗への配送における納品から検品までのやり取りが、紙からタブレットへの移行によって飛躍的に効率化され、トラックドライバーの待機時間が1人あたり1日平均45分削減された。ドライバーの荷待ち時間は、1運行あたり平均1時間34分という調査結果があり、長時間労働の一因とされていることから、国土交通省は乗務時間として記録するよう定め、可能な限りの削減を求めている。SmartBarcodeで待機時間を大幅に短縮したことは、LOZIが創業以来追い求めてきた、社会課題解決への貢献をまさに実現したものといえるだろう。

加えて伴氏は、LOZIの社内においてもHULFT Squareは効果をもたらしている、と喜ぶ。

「当社は、多くのお客様と実証実験から本導入までの取り組みを行っていますが、スタートアップ企業でリソースが限られているため、社員1人ひとりに高い負荷がかかっていました。HULFT Square導入後、実証実験や本導入の際に細かな設定を見直す必要がなくなるなど、社員の負担を軽減でき、空いた時間をお客様対応や事業の拡大にあてられるようになっています」

“つなぐ”をキーワードに今後も社会課題解決に邁進

伴氏は、前職で財務や在庫管理に携わった経験から、物流に関する強い問題意識を抱いてLOZIへ入社し、SmartBarcodeを用いてすでに大きな成果を手にしてきた。それでも伴氏は、実現できることはまだたくさんある、と今後の意気込みを語る。

「登山にたとえればまだ3 合目ぐらいで、温室効果ガスの排出量削減や循環型社会への転換、トレーサビリティの構築など、早急に対応しなければならない課題は多く残されています。当社が直接関与できる部分は限られているとはいえ、SmartBarcodeのようなソリューションでデータをつなぎ、さまざまなモノや情報を可視化することで、これからも貢献できると考えています。たとえば個品管理。医薬品などではすでに行われている、個々の商品を識別して管理する取り組みが、複数のバーコードの利用などによって一般の消費財の分野にも広がれば、リアルタイムな受注・販売実績にもとづく在庫の最適化など、サプライチェーンの世界観が一気に変わるはずです」

続けて伴氏は、そうした展開においてHULFTSquareの果たす役割は大きい、と指摘する。

「日本だけを見ても、情報の蓄積・共有に利用されているシステムは数え切れないほどあります。そうした中で、あらゆるシステム同士をすばやく、簡単につなげられるHULFT Squareの特長は、他のソリューションにない強みだと思っています」

今後もLOZI とセゾンテクノロジーは、“つなぐ”を共通のキーワードとしてタッグを組み、社会課題の解決やよりよい未来の創造に貢献し続けるだろう。

株式会社LOZI

本社所在地 :愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36 8F

設立 :2018年11月

資本金 :3000万円

従業員数 :6名

事業内容 :SmartBarcode事業、越境EC事業