“江戸のメディア王”はなぜ多くの異才を発掘し、ヒットを連発できたのか?

“江戸のメディア王”はなぜ多くの異才を発掘し、ヒットを連発できたのか?

~ゴールへ至るために必要な情報を集める“逆算の情報戦略”~

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で主人公に据えられ、にわかに知名度が高まっている江戸中期~後期の版元、蔦屋重三郎。喜多川歌麿や東洲斎写楽、滝沢(曲亭)馬琴など、多くの絵師・作家の作品を世に送り出し、今日では“江戸のメディア王”と高く評価される人物だ。

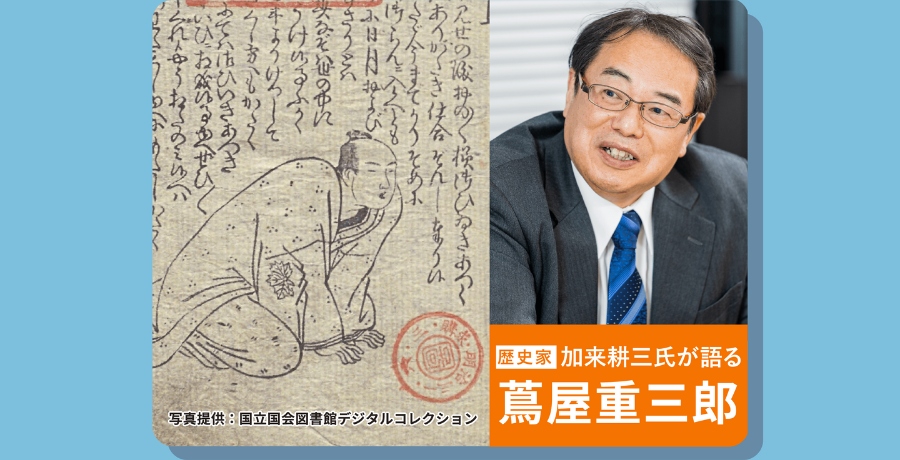

歴史家・作家の加来耕三氏は、重三郎の成功の要因について、情報収集・活用の一形態といえる優れた観察力・発想力・連想力にあった、と分析する。重三郎の生涯や時代背景を振り返りながら、詳しく解説してもらった。

▼加来耕三氏のプロフィール

奈良大学文学部史学科卒業。学究生活を経て、昭和59年(1984)3月に、奈良大学文学部研究員。現在は大学・企業の講師をつとめながら、歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動をおこなっている。内外情勢調査会講師。中小企業大学校講師。政経懇話会講師。

・代表的著作(新刊)

『日本史 至極の終活 偉人の臨終に学ぶ人生流儀』(日本ジャーナル出版・2025))

『リーダーは「戦略」よりも「戦術」を鍛えなさい』(クロスメディア・パブリッシング・2024)

『川路利良 日本警察をつくった明治の巨人』(中央公論新社・2024)

『戦国武将と戦国姫の失敗学 歴史の失敗学3――乱世での生き抜く術と仕舞い方』(日経BP・2023)

『教養としての歴史学入門』(ビジネス社・2023)

・監修・翻訳等(新刊)

『コミック版 日本の歴史 第91巻 戦国人物伝 織田信長外伝』(企画・構成・監修・ポプラ社・2024)

『読むとなんだかラクになる がんばらなかった逆偉人伝 日本史編』(監修・主婦の友社・2023)

・テレビ・ラジオ

『先人たちの底力 知恵泉』(NHK Eテレ・不定期出演)

『英雄たちの選択』(NHK BSプレミアム・不定期出演)

『加来耕三の「歴史あれこれ」』(全国のAMラジオ局・レギュラー出演)など

※役職や所属は取材時のものです。

生き残るため観察力、知識・経験との比較から生まれる発想力・連想力が、ヒット連発の源に

加来先生は過去のインタビューで、歴史学では「なぜ?」という“問い”を持つことが大切だ、と繰り返しおっしゃっていました。蔦屋重三郎という人物からは、「なぜ彼は、多くの異才を発掘し、ヒットを連発できたのか?」という“問い”が浮かんできます。

重三郎は、歌麿や写楽など、今日、私たちが江戸文化の代表例として思い浮かべる作品のほとんどに、版元という立場で、いわばプロデューサーとして関わっていました。彼は、情報を収集・活用しながら優れた観察力や発想力、連想力を発揮して、それらの作品を創り出しています。当然、彼には、そうした力が培われるだけの経験、環境があったはずです。よって、その“問い”の答えに迫るには、彼の生い立ちだけでなく、時代背景にも目を向ける必要があります。

大河ドラマでは、今のところそのあたりの説明や描写がほとんどなされないまま話が進んでいます。

だから、なぜ重三郎が抜きん出た力を身につけ、“江戸のメディア王”とも呼ばれるような業績を挙げられたのかが、江戸の歴史をよく知らない視聴者にはわからないのです。そこで今回は、彼の足跡をたどると同時に、彼の生きた時代背景についても解説させていただきたいと思います。

重三郎の氏素性ははっきりしませんが、友人で狂歌師の石川雅望の撰した「喜多川柯理墓碣銘」や大田南畝の書いた実母顕彰碑の碑文によれば、彼は寛延3年(1750年)、尾張出身の父と江戸生まれの母の子として吉原で誕生しました。そして7歳のとき、原因不明ながら両親の別離により、商家・蔦屋を経営する喜多川氏の養子となっています。

ちなみに彼の人柄について、実母顕彰碑では「志気英邁にして、細節を修めず、人に接するに信を以てす」(原漢文)と述べられています。優れた気性で度量大きく、細かいことにこだわらない、人に対しての節義を重んじる、という人物だったようです。

重三郎はその蔦屋で、書肆「耕書堂」という書店を経営するようになりました。

当時は本が高価だったので、書店といっても貸本業が主体でした。遊女を主な顧客とし、大量の本を自ら担いで遊郭を回るという仕事です。当然、本を借りてもらえなければ荷物が減らないし、戻って別の本を持って行かなければなりません。重三郎はこの仕事を通じて、観察力というものを養ったのではないでしょうか。相手を見てすばやく情報(性格・環境)を読み取り、どんな本を借りてくれるかを常に考えていただろうと想像できるからです。

人間をよく観察し、そこから得られた情報を活用する大切さを学んだということですね。

はい。生きていくうえで、積極的に観察して情報を得ようとする人は、しない人よりはるかに有利にことを進められます。特に重三郎の場合、養子として蔦屋に入り、しかも次男の扱いで家を継げる立場ではなかったので、必死だったはずです。おそらく最初は、自分を引き取ってくれた養父母や、義兄をよく観察し、さまざまなことを学んだだろうと思います。どうすれば将来、家を出たときに生き残れるかを懸命に考え、そのために必要な情報を集めたのではないでしょうか。

この「観察で情報を集めて活用する」という、本来、人間がするべき重要な作業を、今はデータ収集・分析という形で機械が代行しているわけですよね。結果として、重三郎とは対照的に、現代人のこの領域の能力は、残念ながらどんどん低下しているように感じます。

確かに……。続いて重三郎は、吉原のガイドブックである『吉原細見』の校閲や刊行に携わりました。

彼の校閲・刊行した『吉原細見』は、従来品とは比較にならない情報量と工夫された構成で評判を呼び、すぐに事業の柱に成長しました。なぜ彼は、そんな斬新な商品を作れたのでしょうか? 彼は、自分の書店にも卸されていた従来品の内容と、吉原に関する自らの豊富な知識とを比較したはずです。そこで「なぜこんな構成になっているのだろう?」という疑問が生じ、さらにそこから「自分ならこう作るのに」というアイデアが生まれたのだと思います。逆にいえば、発想や連想というのは、疑問を持たなければ生まれてこないですし、その疑問というのも、もともと持っている知識や経験との比較の中からしか、出てこないということです。

重三郎には、発想力・連想力の源となる知識・経験が備わっていたから、ヒット作品を生み出すことができた、と。

そうです。考えてみれば、養子で次男の重三郎には、吉原を去って独立するという生き方もあり得たはずです。それでも彼は、吉原にとどまりました。常時遊郭に出入りし、誰よりもその事情に詳しいという、自分の最大の強みを活かすのが、生き残るための最善の方法だと判断したからではないかと思います。

しかも彼は、吉原で生まれて長年生活しながらも、そこに埋没せず、吉原や自分の商売を客観視することができたようです。現代において、企業の営業担当者が、自ら売って回っている自社製品なのに、実は利点や欠点を詳しく知らない、というケースはよくあります。重三郎はそうではありませんでした。自分の店に並べている商品を客観的に把握し、貸本でなにを持っていくかを考えるのと同様に、自分ならどんな本を作るかを日頃から、具体的に考えていました。だからこそ、老舗の版元・鱗形屋から『吉原細見』の“改”(情報提供とそれによって生じる校閲)の仕事を依頼されたとき、即座に引き受けたり、その後、鱗形屋が業績不振に陥ったのを好機ととらえて、すぐさま自分で細見を刊行したりすることができたのです。

なるほど……。

成功を収めるには、そういう反射神経の鋭さが非常に重要です。なにごとにおいても重三郎の動きが非常に早いのは、普段からさまざまなことに疑問を持ち、観察しつづけ、自分なりの答えを考えていたからだと思います。そうでなければ、いざ時期が到来したとき、パッと動くことができません。「あのときああすればよかったな」と、あとから思ってももう遅いのです。

そのほかに、重三郎の優れていた点を挙げるとすれば?

読み書きができたことです。大河ドラマでは言及されていませんが、彼のような生い立ちと立場の人は、字を読めないのが普通でした。当時の遊郭では、今でいうキャバクラの黒服、つまり遊女がどの席につくかを指示したり、酔っぱらいを追い払ったりする若い衆を労働力として確保するため、重三郎のような養子を取ることがよくありました。彼らには仕事上、読み書きの必要はありません。ところが重三郎の養父母は、彼に教育を与えました。将来、商売人になって独立してくれれば口減らしになる、老後の助けになる、そのような考えがあったのかもしれません。いずれにせよ、もし読み書きができなければ、重三郎はそもそも書店を経営できず、まったく違う人生を歩んだことは間違いありませんね。

成功は時流に乗っただけ? ゴールへ着実に近づく蔦屋重三郎の“逆算の情報戦略”

ここまで、重三郎の成功は、情報を収集・活用する能力、すなわち観察力や発想力、連想力などによるものだ、と説明してきました。しかし、今までの話をすべて横に置いて、別の見方をすると、実は彼の成功は時代の波に乗っただけだ、といういい方もできるのです。ここからは、彼の成功を実現させた時代背景について説明させていただきましょう。

唐突ですが、「江戸っ子」という概念がいつ頃できたかをご存じですか?

恥ずかしながら知りません、「親子3代住んだら江戸っ子」などといいますが……。

歴史学では、そこで「なぜ3代なのか?」という“問い”を持たなければいけません。江戸という都市は徳川家康によって造られた、新興地ですよね。だから1世代目の居住者は、主に土木作業のために全国から集まってきた人たちです。当然ながら、当時は標準語などないので、お互いに言葉が通じません。「火事と喧嘩は江戸の花」といいますが、これは江戸では会話でコミュニケーションを取りにくく、トラブルが起きやすかった、ということなのです。

よくいわれる「江戸っ子は気が早いから」というような話ではないのですね。

そうです。それで、江戸に住み始めてから3世代目ぐらいになると、ようやく周りの言葉がわかるようになる。「3代住んだら江戸っ子」というのはそういう意味です。そのような経緯で、「江戸っ子」「江戸言葉」というものが、1800年前後になってやっと完成したわけです。

そこで改めて重三郎の業績を振り返ると、彼のお抱えの作家である十返舎一九の著した、江戸文学の最初のベストセラーである『東海道中膝栗毛』の刊行が1802年からです。「江戸っ子」「江戸言葉」という町人文化の成立時期と、完全に一致しています。これは、重三郎がさまざまな作品の刊行を通じて地ならしをしたからこそ、町人文化が興隆した、ともいえますし、逆に重三郎が町人文化興隆という時流に乗って、さまざまな作品を刊行した、という見方もできると思います。

どちらにしても、時代背景があってこその成功だったと。

そうです。もっといえば、重三郎の成功は田沼意次のおかげでもありました。1767年から1786年の間、側用人・老中として権勢を振るった意次は、経済政策の転換、簡単にいうと商人から運上金(営業税)を取るなどの政策を採用し、経済成長を促しました。結果として、町人の生活は豊かになり、江戸で町人文化が花開きました。重三郎がさまざまな情報をもとに、時代を読むことに長けていたのは確かですが、町人文化をリードしてあれほどの業績を挙げられたのは、まさに意次の治世があってこそだったわけです。

なるほど。ただ、重三郎は、1787年に松平定信による「寛政の改革」が始まったとたん、政治を風刺する黄表紙や洒落本を摘発され、身代半減(財産の半分を没収)の処分を受けてしまいます。それまで巧みに時代を読んできた彼なら、避けられたことのようにも思えるのですが……。

もちろん、本人は避けたかったでしょうが、実際は避けがたかったと思います。「自分は今までこのやり方でうまくやってきた」という慢心が隙を生む、成功体験者の多くが陥る失敗だからです。また、重三郎の場合、その頃に周囲にいたのは、彼によって引き立てられた絵師や作家ばかりで、パトロンである重三郎に忠告・意見できる人がいなかった、という失敗要因もあったでしょう。

それでも重三郎は諦めず、経営を立て直すために出版戦略を見直し、再度の成功を収めました。

先ほど述べたように、彼は普段から、あらゆるものを観察して、自分ならどうするか、ということを考えていました。鱗形屋の凋落など、自他の失敗をモデルケースとして、失敗したときに打つための第二、第三の手をいつも用意していたように思います。歌麿や写楽、葛飾北斎など、才能ありと見込んだ者を普段から数多く養っていたことは、そういう“次の一手”を打つために不可欠な布石であり、また実際に重三郎の成功に大きく寄与したのでした。

そういう重三郎の考え方や取り組み方を、本企画のテーマである「情報戦略」という切り口で見たとき、どのようなことがいえるでしょうか?

彼が優れていたのは、情報の“質と量”というものをしっかりと考えていたことです。最初は吉原関連の身近で確実な情報を重視し、『吉原細見』の校閲・刊行に乗り出しました。そして、それが事業の柱に成長すると、その状況に安住せず、狂歌絵本や黄表紙など、情報を集めて確実に売れるものを少しずつ増やし、手堅く事業を拡大していきました。そういう堅実なステップアップは、自分の持っている情報の“質と量”を理解したうえで、目的のためにあとなにが必要かを常に逆算するような戦略がなければできないことです。

最後に、重三郎の人生から現代のビジネスパーソンが学ぶべきこととは?

先ほどの話と重なりますが、目的を達成するためのツールとして情報をいかに使うか、ということです。重三郎は、「自分はなにがしたいのか」という目的をまず明確にし、それに対して「自分になにができるのか」を見極め、さらにはどのような情報を得る必要があるかを考える、という“逆算の情報戦略”で成功を収めました。

一方、現代のビジネスパーソンは、「情報は重要」という社会通念を鵜呑みにし、能力や目的にかかわらず、ひたすら情報収集に汲々としているように見受けられます。そもそも目的がなければ、情報があっても使い道がないのだということを、重三郎から学ぶべきではないでしょうか。

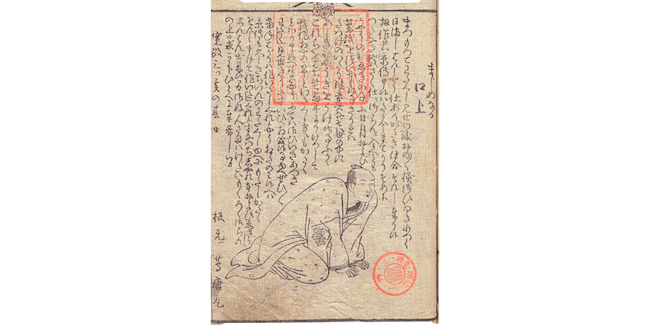

山東京伝作の『箱入娘面屋人魚』に描かれた蔦屋重三郎。

写真提供: 国立国会図書館デジタルコレクション

セゾンテクノロジー公式youtubeチャンネル「シス☆スタ」

セゾンテクノロジー公式youtubeチャンネルにて、歴史家・作家の加来耕三氏のインタビュー動画をご紹介しています。

本記事では江戸時代の版元、蔦屋重三郎の成功要因を探求してきましたが、彼に関するさらなる洞察を得るために、以下のインタビュー動画をぜひご覧ください。

⚑関連動画の紹介

歴史家・作家の加来耕三氏によるインタビュー動画では、歴史の深い理解と観察眼を持つ加来氏が、徳川家康の生き方とその影響を解説しています。重三郎の成功の背景にある時代の流れや、彼がどのようにしてその情報戦略を身につけたのかを感じ取る手助けとなるでしょう。この動画を通じて、江戸の歴史を紐解き、重三郎の真の姿をご理解いただければ幸いです。