背景物流系基幹システムにおける背景情報共有という課題

日本アクセスは1952年の創立以来、日本における食品流通を支えきた。この分野のリーディングカンパニーとして知られる同社の特徴は、冷凍、冷蔵、常温という3温度帯の物流機能すべてを高いレベルで備えていること。この強みを生かしてスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストア、外食チェーンといった多様な業態の顧客に対して、幅広いサービスを提供している。

近年、日本アクセスが求められるサービスのレベルはますます高度化している。同社常務執行役員の占部真純氏は次のように語る。

「お客様から注文を受けたものをきちんとお届けするのは当然ですが、それだけでなく、需要予測など一歩先を行く付加価値サービスが重要になっています。そのためには全社的な取り組みが必要ですが、とりわけITの役割は大きいと考えています」

消費者のニーズは多様化しており、小売店が扱う商品の種類も増えている。日本アクセスが担う物流のオペレーションは複雑化せざるを得ないだけに、その効率向上は大きなテーマだ。ただし効率を追求するあまり、オペレーションの安定性が犠牲になることは許されない。食品流通のネットワークは、ライフラインとも言うべき社会インフラである。

その食品流通を支える仕組みが物流系基幹システムである。倉庫や配送の機能を備えた全国約370カ所のセンターをはじめ、同社の物流ネットワークをコントロールするシステム。商品ごとの在庫情報なども、ここで管理されている。物流系基幹システムの概要を、占部氏はこう説明する。

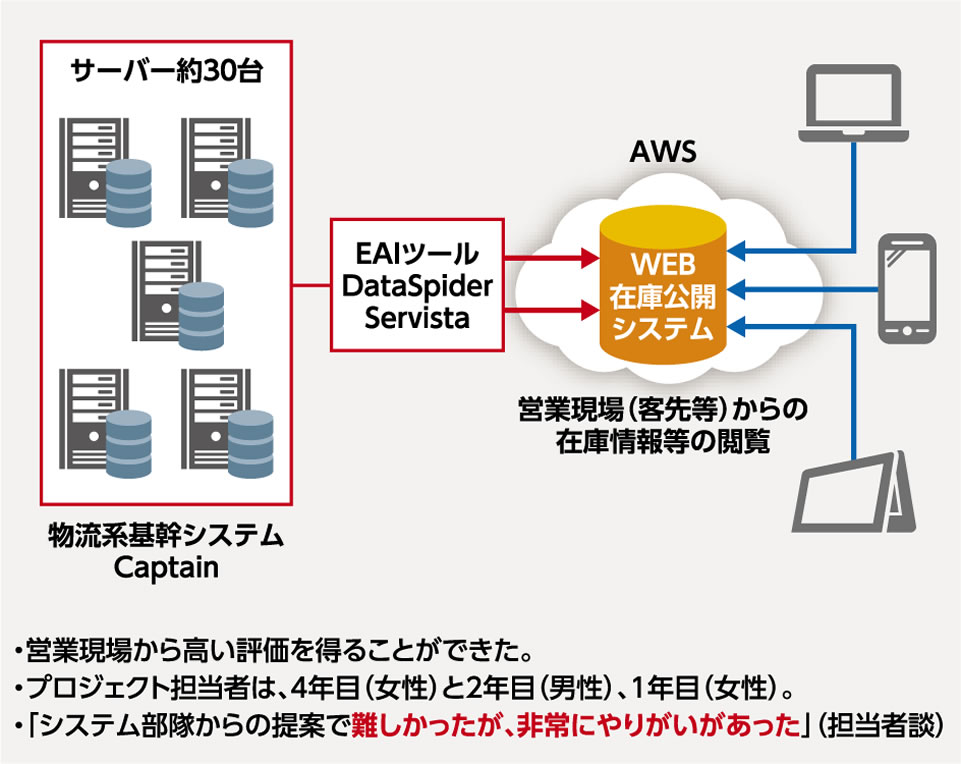

「10年ほど前に動き始めたシステムで、約30台のサーバーで構成されています。中央に1台の大型コンピュータを置くというアプローチもありましたが、万一障害が発生すると全国の物流がストップする危険性もあります。そこで、小さなサーバー30台を置き、それぞれが担当するセンターを管理する仕組みにしました」

障害時の影響を最小化するというリスクコントロールについて、物流系基幹システムの構造は期待どおりの効果を上げている。ただ、それによるトレードオフがあったことも確かだ。占部氏は「情報共有という観点では課題があったことも事実」と打ち明ける。